1. 서 론

임해 중요 시설물은 부지 확보를 위해 바다의 일부를 매립하는 경우가 많아 해안 경계부에서의 수심이 깊다. 따라서 외해로부터의 파랑이 쇄파를 거치지 않고 해안에 입사되어 월파가 발생할 가능성이 크다. 해안에서 월파가 발생하면 태풍 시 강우와 겹쳐 안전성 관련 시설물에 대해 침수피해를 끼칠 가능성이 크다. 해안 침수 피해는 2011년 동일본 대지진 시 일본 후쿠시마 제1원전에서 지진해일이 범람하여 비상 발전기가 침수되고 원자로에 비상 냉각수를 공급하지 못하여 원전 폭발의 중대 사고로 이어진 경우에서 보듯이 원자력발전소에서는 반드시 피해야 할 중대 사안이다.

2018년 태풍 제비 내습시 일본의 간사이 국제공항이 월파로 침수되어 수일 동안 공항이 폐쇄된 적이 있으며, 2022년 태풍 힌남노 통과 시 호우로 인한 냉천 수위 상승과 함께 파랑에 의한 월파가 겹쳐 포항 제철이 창사 이래 최초로 가동이 장기간 중단되는 침수피해를 입었고, 피해액도 수조 원에 이르렀다. 이와 같이 월파로 인한 부지 범람은 원자력 발전소를 비롯하여 각종 임해 공업단지의 중요 시설물에 막대한 침수 피해를 입힐 수 있으므로 사전에 해안 방벽 등 방지 대책을 구축하고, 월파 예보 시스템을 수립하여 비상 시 행동 매뉴얼 등에 반영하여야 한다.

해안 방벽에서의 월파는 태풍 내습 시와 같이 고파랑 시에 발생하므로 자주 발생하지도 않고, 해안 접근조차 어려워 현장에서의 관측이 거의 불가능하다. 따라서 해안 방벽 구조물 높이 결정 등 설계를 위해서는 축소 수리 모형실험을 통해 자료를 축적하고, 이로부터 경험공식을 얻은 다음, 이를 이용하여 설계파에 대한 월파량을 산정한다. 국내에서도 월파량 산정 경험 공식에 대한 연구가 활발히 수행되고 있는 바, Kim and Lee(2012)는 입사파의 주기가 월파량에 미치는 영향을 규명하기 위해 상대수심 및 파형 경사의 관점에서 EurOtop(2007) 월파량 공식의 개선을 시도하였다. Jung and Yoon(2019)은 낮은 마운드 상에 설치된 높은 직립 구조물에 대해 가장 적합한 경험공식을 찾기 위한 2차원 단면 수리실험을 수행하였다. Kim et al.(2022)과 Kim and Lee(2023)는 구조물 전면부 바닥이 공기 중에 노출된 경우에 대한 월파량 산정에 대해 수리실험을 실시하고 접근부 바닥 경사의 중요성에 대한 연구 결과를 제시하였다. Lee and Kim(2023)은 테트라포드로 피복된 경사식 구조물에서 국내에서 가장 일반적으로 채택되는 Rc/Ac = 1 및 cotα = 1.5에 대해 수리실험을 통해 개선된 월파량 산정식을 제시하였다. 또한 Yoo et al.(2024)은 상대 여유고가 낮은 테트라포드 피복 경사제에 대해 수리실험을 실시하고 기존 경험식들의 예측성능을 분석하였다. 이상에서 살펴본 바와 같이 국내 대부분의 월파량 관련 연구는 2차원 단면 수로에서 실험이 실시되어 해안 안벽이 무한히 긴 일직선이고 파랑이 해안에 직각으로 입사하는 경우에 국한되어 있으므로 안벽에 경사지게 입사하는 경우에 대해서는 적용이 불가하다. 한편 Kim et al.(2010)은 국내에서는 유일하게 경사 입사파에 대한 3차원 수리모형 실험을 통해 EurOtop(2007) 공식의 입사 파향에 대한 개선을 시도하였다.

그러나 우리나라 항만 및 어항설계기준 KDS 64 10 10(MOF, 2020)에서 제시하는 경험도표나 EurOtop(2018)의 월파량 공식 및 다양한 국내 연구 결과들은 매우 단순한 안벽 형상과 입사파 조건에 대해서만 실험을 수행하여 일직선 해안에 일방향 입사파가 내습하는 경우와 같이 매우 단순한 경우에만 제한적으로 이용이 가능하다. 현실적으로는 해안 방벽이 복잡한 선형과 단면 형상을 가지므로 단순한 경험 공식을 사용하지 못하고 3차원 평면 수리모형실험을 수행하여 직접 월파량을 측정하는 것이 일반적이다.

본 연구에서는 임시적인 설계파에 대해 수행한 기존의 3차원 수리모형실험 결과를 이용하여 추가적인 수리실험을 수행하지 않고서도 변경된 최종 설계파에 대한 월파량을 추정하는 것을 목표로 한다. 이 방법은 3차원 수리모형 실험이 이미 실시되어 관측자료가 존재하는 특정 해역에만 적용할 수 있다. 다른 해역과 호안에 대해 본 연구의 방법을 적용하기 위해서는 새로운 3차원 수리모형실험이 선행되어야 한다.

2. 3차원 수리모형실험

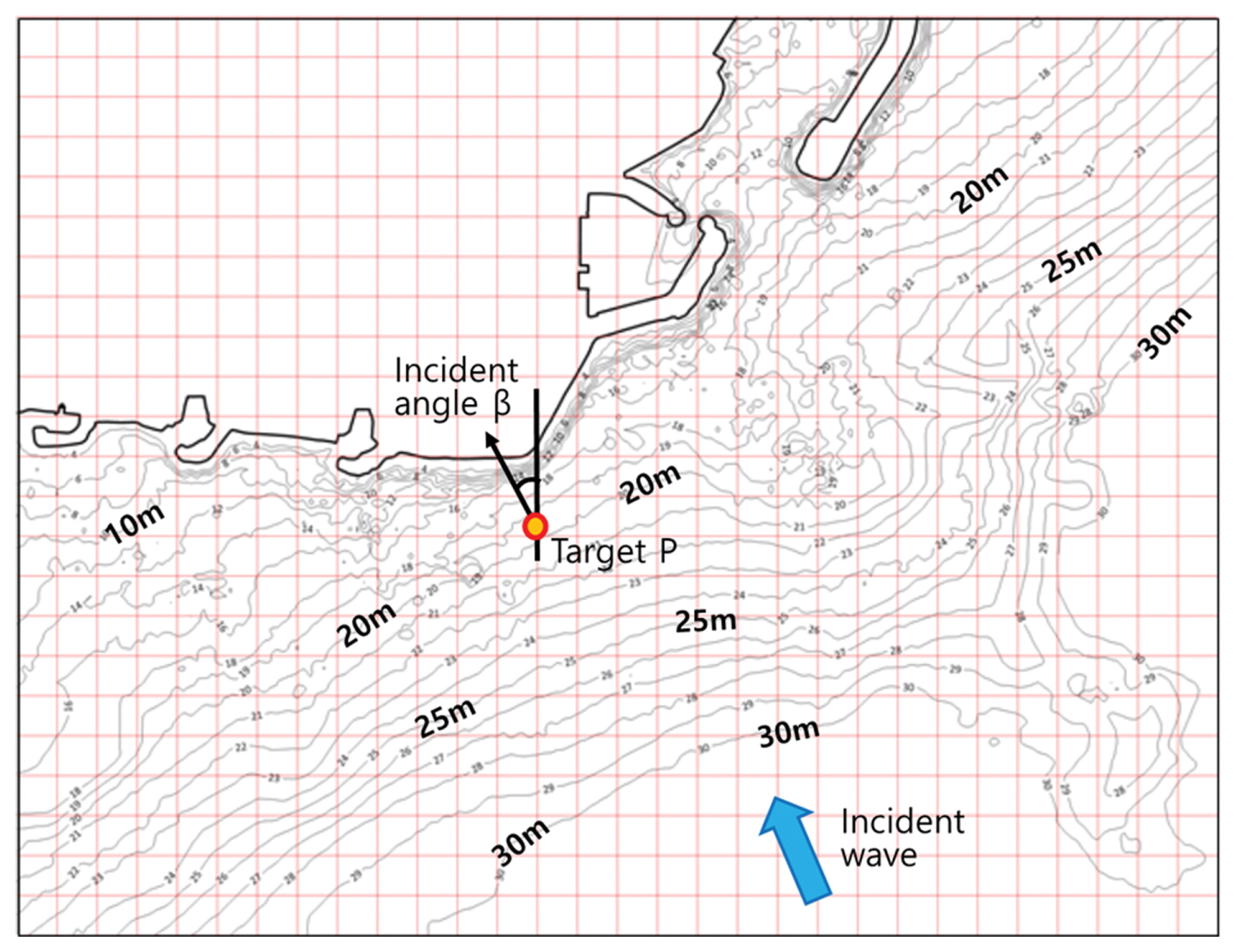

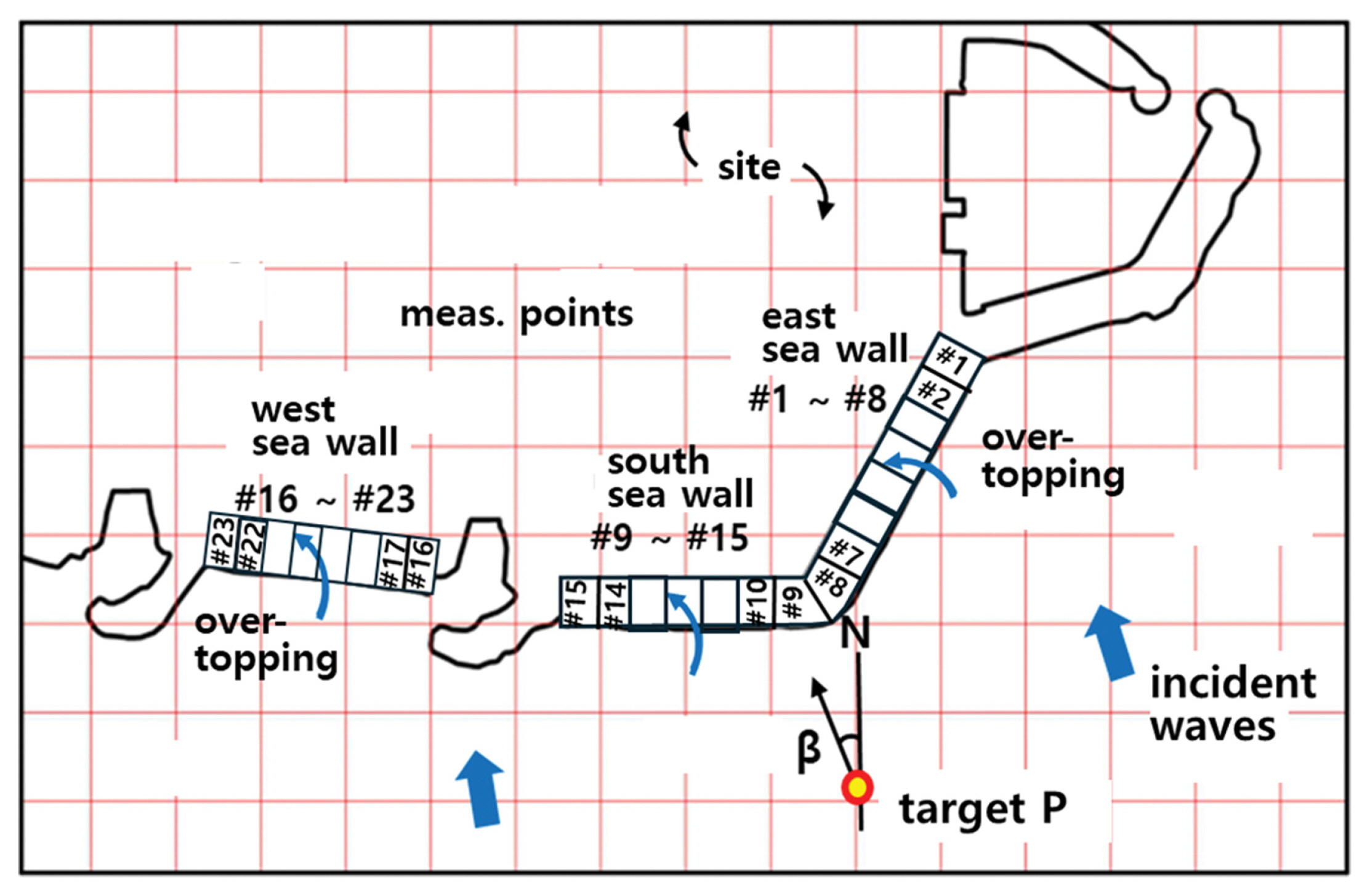

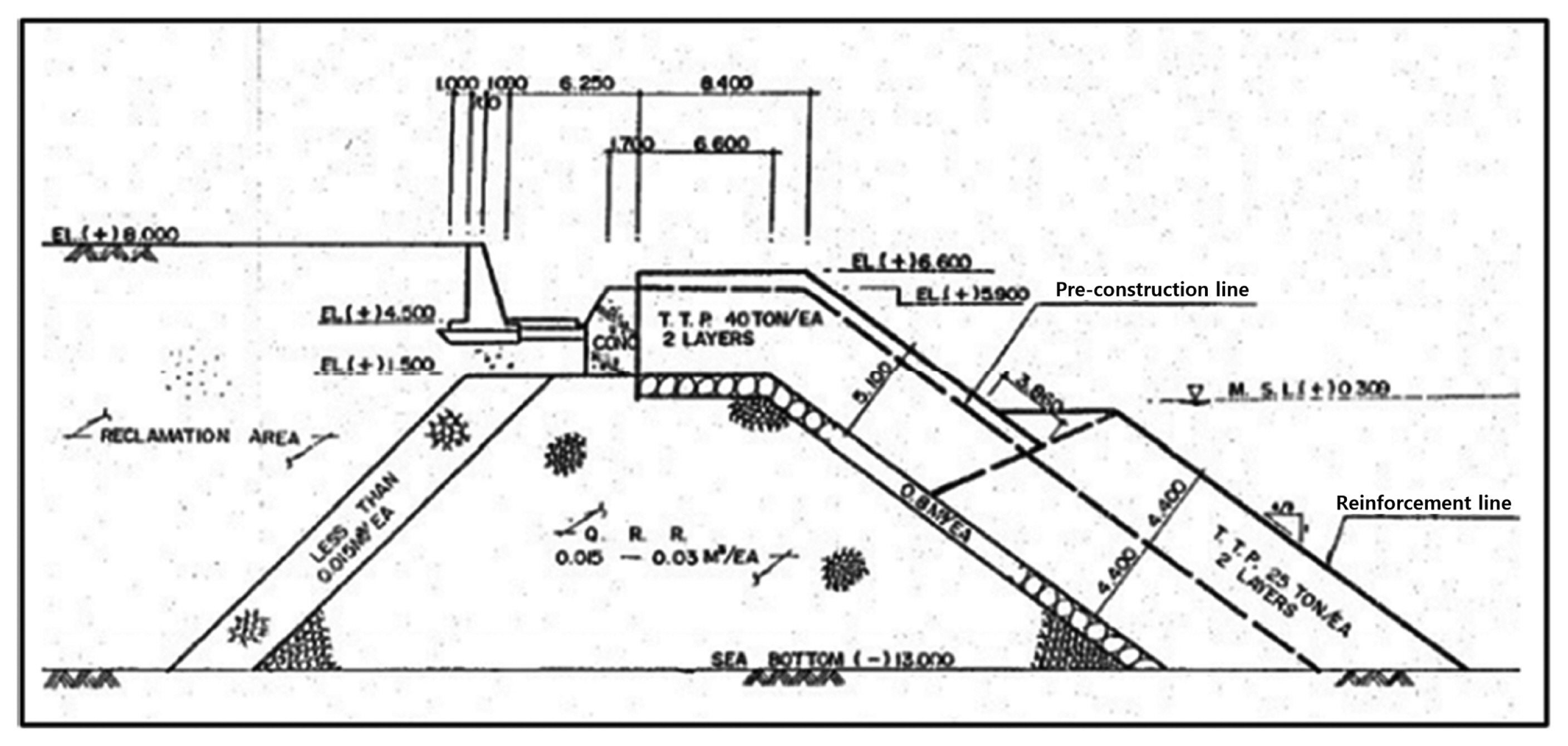

한국수력원자력(KHNP, 2024)에서는 전남대학교 국가 항만해안실험실에서 고리 원전 부지의 해안 방벽에 대한 대규모의 월파량 측정 3차원 평면 수리모형실험을 실시한 바 있다. Fig. 1에 보인 바와 같이 규모 50 m(길이) × 50m(폭) × 1.5 m(높이)의 대형 수조에서 축척 1/60의 고리 부지를 포함한 주변 해역의 3차원 수리모형이 축조되었다. 수심은 원형에서 30 m까지 재현되었으며 그보다 깊은 지역은 30m로 제한하여 조파기 설치 공간을 확보하였다. Fig. 2는 해안 방벽을 따라 설치된 총 23개의 월파량 측정장치의 위치를, Fig. 3은 해안 방벽의 대표 단면을 보여준다. Photo 1은 해안 방벽과 월파량 측정 장치가 설치된 수리모형에서 입사파가 해안방벽에 도달하는 모습을 보여준다. 실험에서의 조파방법이나 월파량 측정과정은 한국수력원자력(KHNP, 2024)에 자세히 제시되어 있다.

대상 입사파로는 태풍 매미와 태풍 마이삭의 바람 강도를 변화시킨 입사파 및 설계기준초과 태풍에 대한 입사파 등 다양한 입사파에 대해 실험을 수행하였다. 한국수력원자력(KHNP, 2024)에 제시된 실험과정을 간략히 소개하면 다음과 같다. 입사파는 부지 호안에서 남측으로 충분히 먼 지점에 3.0 m(폭) × 1.5m(높이)의 조파기 12대를 설치하고 일방향 불규칙파를 조파하였다. 실험 대상 입사파는 Fig. 2의 목표지점인 P점 위치에서 해당 태풍의 해수위와 바람장에 대한 파랑 수치모의의 결과로부터 얻어지는 파랑의 유의파고, 유의주기, 파향과 불규칙파 스펙트럼 특성이 나타나도록 조파 방식을 조정하여 수행하였다. 다양한 입사파에 대해 실험이 수행되었으며, 이 중 21개의 입사 실험파 제원을 정리하면 Table 1에 보인 바와 같다.

Table 1의 첫 열에 제시한 실험명칭에서 처음 영문 알파벳 2글자의 MS는 태풍 마이삭, MM는 태풍 매미, ST는 설계기준초과(stress test) 태풍을 의미하며, 중간 영문 알파벳 2글자의 PM은 가능최대 태풍(probable maximum typhoon)을, EM은 현상태 최대 태풍(existing maximum typhoon)을 의미한다. 마지막 숫자 2자리는 태풍에 의한 폭풍해일고 시계열의 최고 해수위 발생 시점을 기준으로 +00은 최고 해수위 발생시점, ±15는 최고 해수위 발생시점으로부터 1.5시간 후/전 시점을 의미한다. Table 1에서 마지막 열의 해수위는 10% 초과 고조위, 폭풍해일 수치모의에서 주어지는 최대 폭풍해일고, 지구온난화로 인한 해수위 상승고를 고리 지역평균 해수 위에 더한 최대 해수위로서 인천 지역평균 해수위로 환산한 표고(EL)이다. Table 1의 마지막 열의 qm은 남측구간의 7개 지점(#9-#15)에서 관측된 월파량을 평균한 값이다.

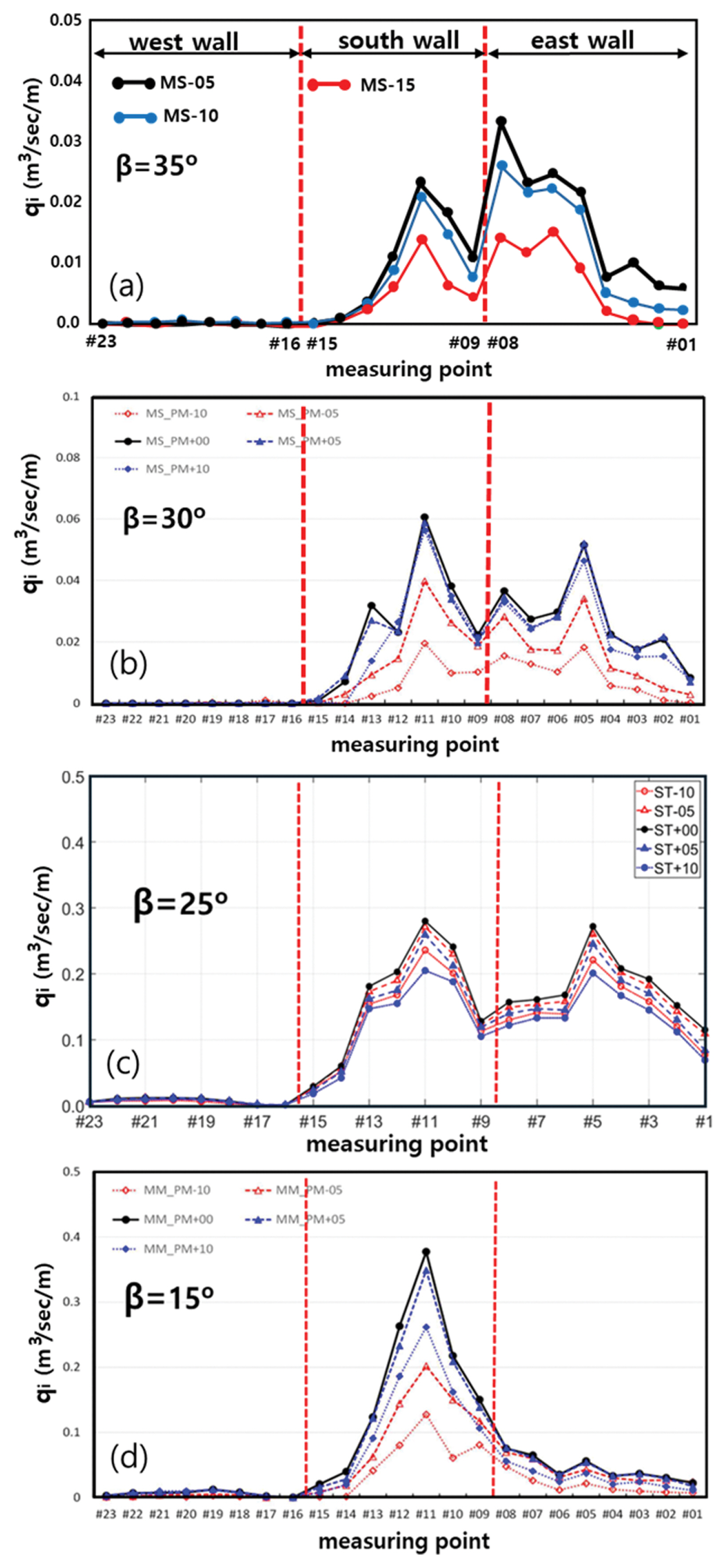

입사각 β = 35o의 실험파에 대해 관측한 월파량 측정치의 공간분포 qi(아래 첨자 i는 월파량 관측점 번호)는 Fig. 4(a)에 보인 바와 같다. 이중 월파량 관측점 #9~#15는 Fig. 2에 보인 바와 같이 해안 방벽의 남측구간이며, #1~#8은 동측구간, #16~#23은 서측구간에 해당한다. 입사각 β = 35o의 경우 동측 구간에서의 월파량이 남측과 서측 구간보다 월등히 크게 나타났다.

입사각 β = 30o의 실험파에 대해 관측한 월파량 측정치는 Fig. 4(b)에 보인 바와 같다. 입사각 β = 30o의 경우 동측과 남측 구간의 월파량이 거의 동일한 수준으로 나타난 바, 이는 해안 방벽이 꺾어진 곳을 중심으로 좌우 대칭을 이루어 각각의 방벽에 대한 직각선을 기준으로 하는 입사각이 동일해지기 때문으로 판단된다. 입사각 β = 25o의 실험파에 대해 관측한 월파량 측정치는 Fig. 4(c)에 보인 바와 같다. 입사각 β = 30o의 경우와 유사하게 월파량 분포가 동측과 남측 구간에서 유사하게 나타났다. 입사각 β = 15o의 실험파에 대해 관측한 월파량 측정치의 공간분포는 Fig. 4(d)에 보인 바와 같다. 입사각 β = 15o의 경우 남측 구간에서 월파량이 월등히 크게 나타난 바, 이는 방벽에 직각으로 입사하는 파에서 월파량이 최대로 나타나고, 직각에서 벌어질수록 작아지는 현상이 잘 재현된 것으로 판단된다.

3. 무차원 월파량

Fig. 4에서 보인 바와 같이 해안 방벽을 따른 월파량은 입사각 β가 일정하면 공간 분포 형상은 유사하며, 유의파고, 유의주기, 해수위 등의 입사파 조건에 따라 크기가 다른 경향을 보인다. 동일한 입사각에 대해 크기가 각각 다른 측정 월파량 qi를 남측구간 월파량 평균치 qm으로 나누어 무차원화하면 월파량 분포의 전반적인 형상을 쉽게 파악할 수 있다. 여기서 관측점 #9에서 #15까지의 남측구간 월파량 평균치 qm 은 다음과 같이 구한다.

이를 이용하여 무차원 월파량 Qi는 다음과 같이 구한다.

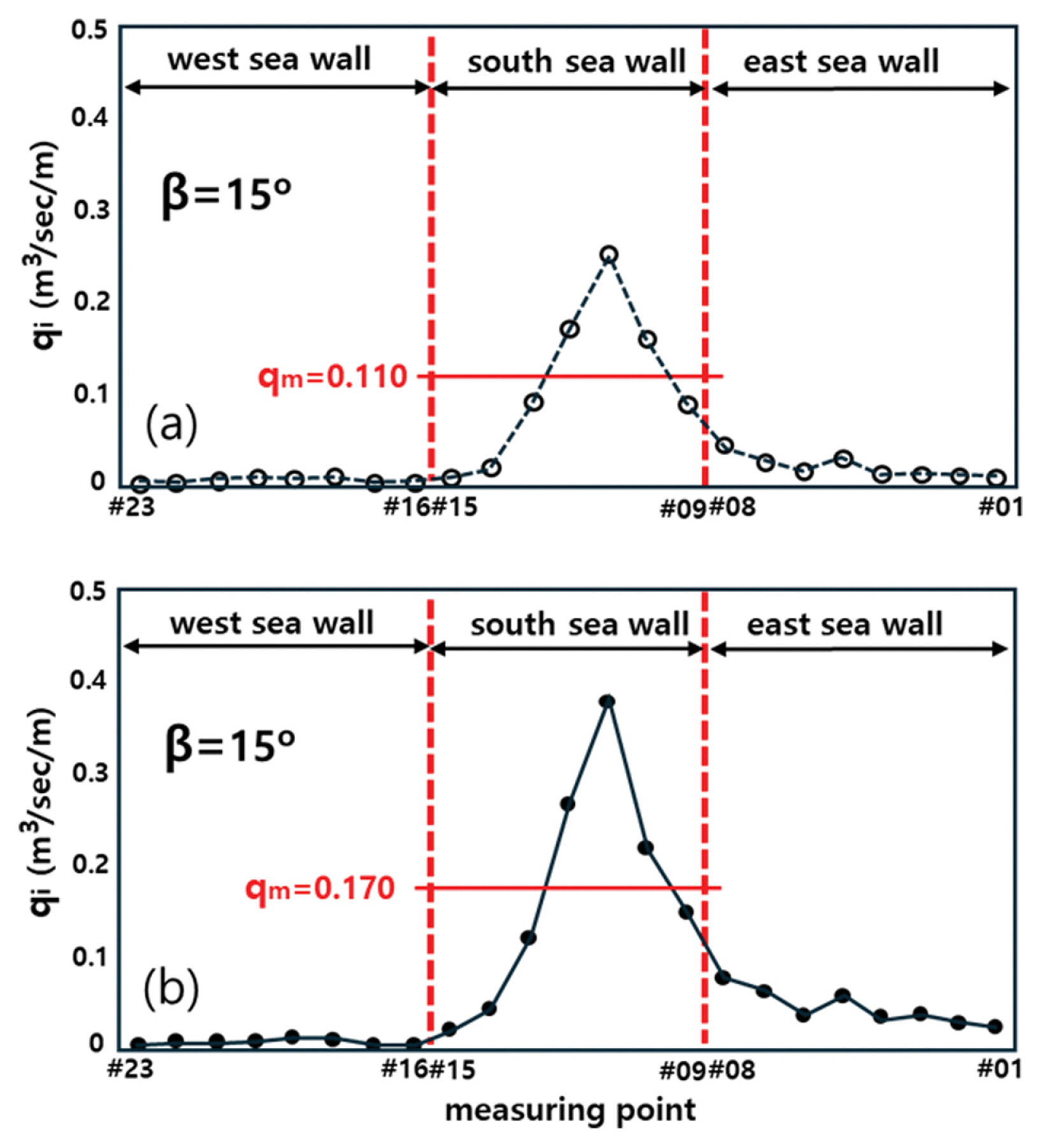

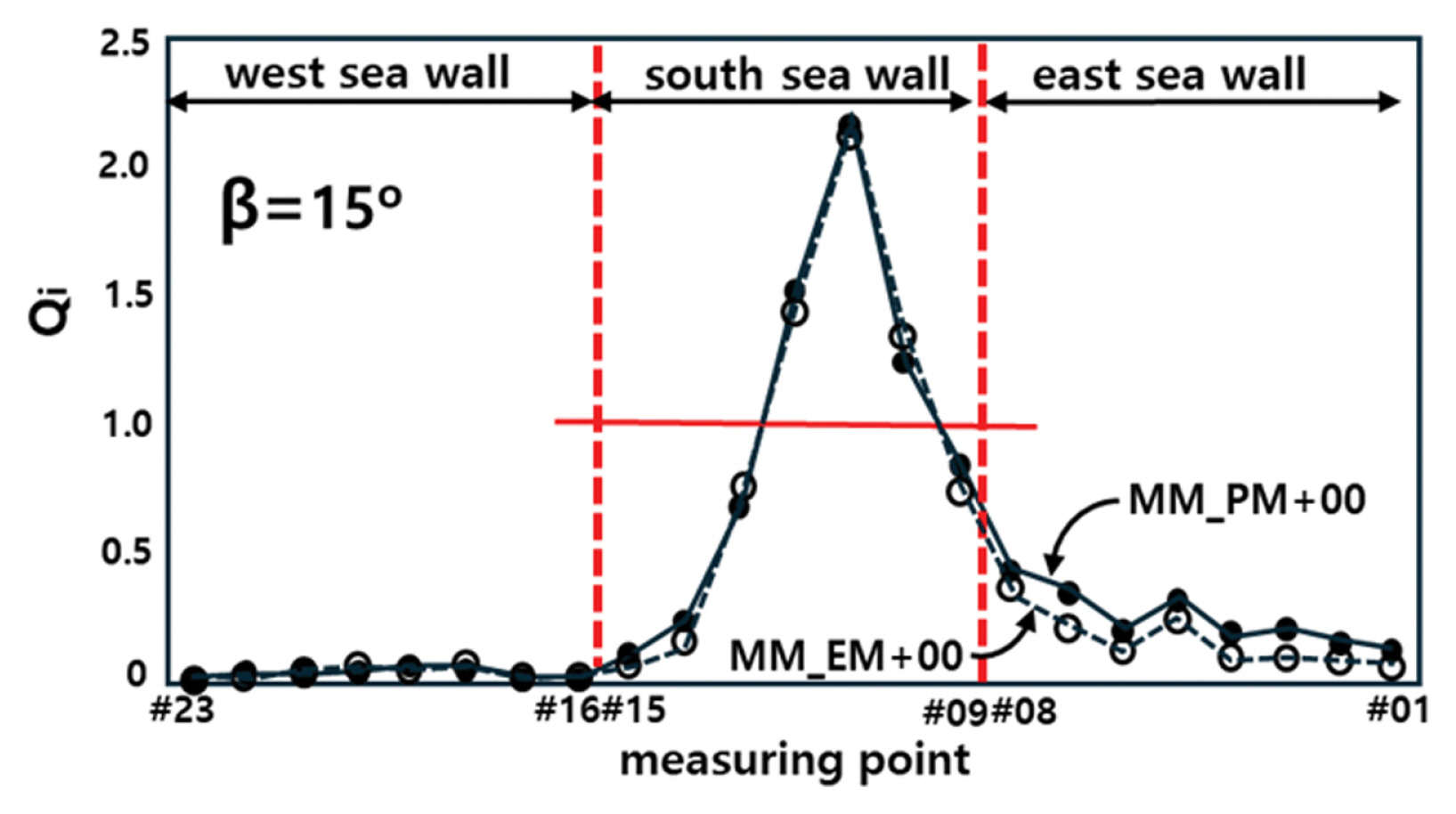

예를 들어 입사파 MM_EM+00과 MM_PM+00의 관측 월파량 qi를 도시하면 각각 Fig. 5와 같다. 이 두 가지 관측치는 입사각이 β = 15o로 동일하므로 전반적인 월파량 분포 양상은 동일하나 크기만 서로 다르다. 각 입사파의 남측 구간 평균 월파량 qm은 식(1)에 의해 입사파 MM_EM+00의 경우 qm = 0.110, 입사파 MM_PM+00의 경우 qm = 0.170이다. 각각의 월파량 종거 qi를 해당 평균 월파량 qm으로 나누어 무차원 월파량 Qi를 구하여 하나의 그림 상에 도시하면 Fig. 6과 같이 거의 동일한 2개의 무차원 월파량 분포를 얻는다. 따라서 서로 다른 입사파 조건에 대한 월파량은 크기가 서로 다르지만 이들을 무차원화 하면 하나의 공간분포 값을 얻을 수 있다. 여러 개의 무차원 월파량 공간분포 값은 입사파 제원에 따라 약간씩 다르게 나타나는 바, 이는 실험 상의 계측 오차가 포함되어 있기 때문이다. 각각의 관측점에 대해 여러 개의 무차원 공간분포 값을 평균하면 하나의 대표 무차원 월파량 공간분포를 얻을 수 있다. 무차원 월파량 공간분포는 주어진 입사각에 따라 고유한 분포가 결정되며, 입사파의 다른 제원 즉 파고, 주기, 해수위와는 무관하다. 실험에서 각 입사파에 대해 측정된 남측구간 평균 월파량 qm은 Table 1에 제시한 바와 같다. 이들 값은 각 입사각에 대한 대표 무차원 월파량 분포 Qi를 구하는 데 사용된다.

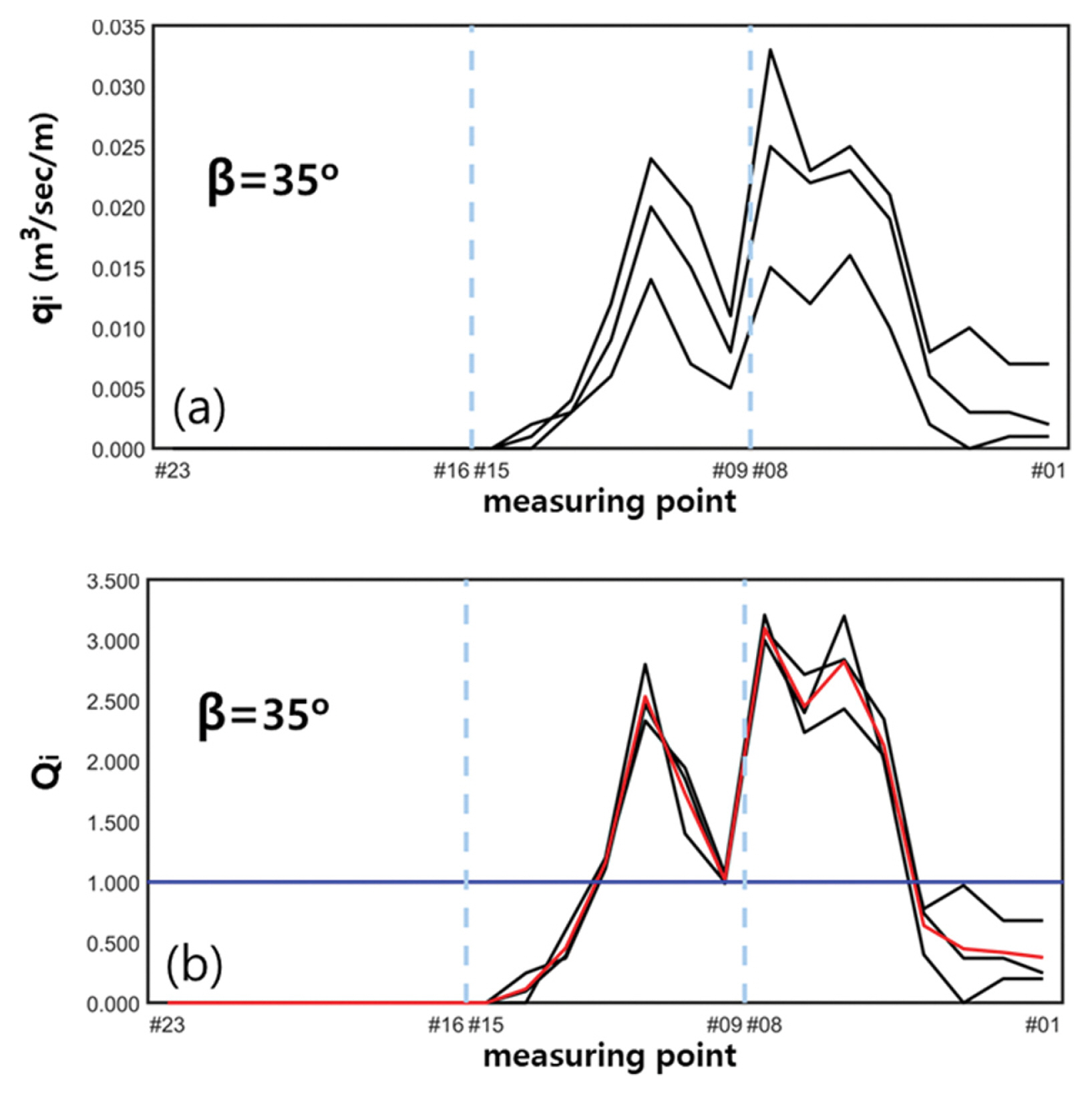

입사각 β = 35o에 대한 관측 월파량 qi를 남측구간 평균 월파량 qm으로 나누어 무차원화한 무차원 월파량 분포를 Table 2에 제시하였다. 여기서 맨 마지막 열의 평균 무차원 월파량은 각 입사각에 대한 대표 무차원 월파량이다.

Fig. 7(a)는 입사각 β = 35o인 3개 입사파에 대한 관측치 qi를 하나의 그림에 겹쳐 그린 것으로서 전술한 바와 같이 월파량 공간분포는 유사하고, 단지 종거의 크기만 입사파 제원에 따라 차이가 있다. Fig. 7(b)는 Table 2의 무차원 월파량 분포를 겹쳐 그린 것으로 공간분포와 크기가 서로 유사함을 보인다. Fig. 7(b)에서 적색 선은 3개의 무차원 월파량을 각각의 관측점에 대해 평균한 대표 무차원 월파량 분포이다.

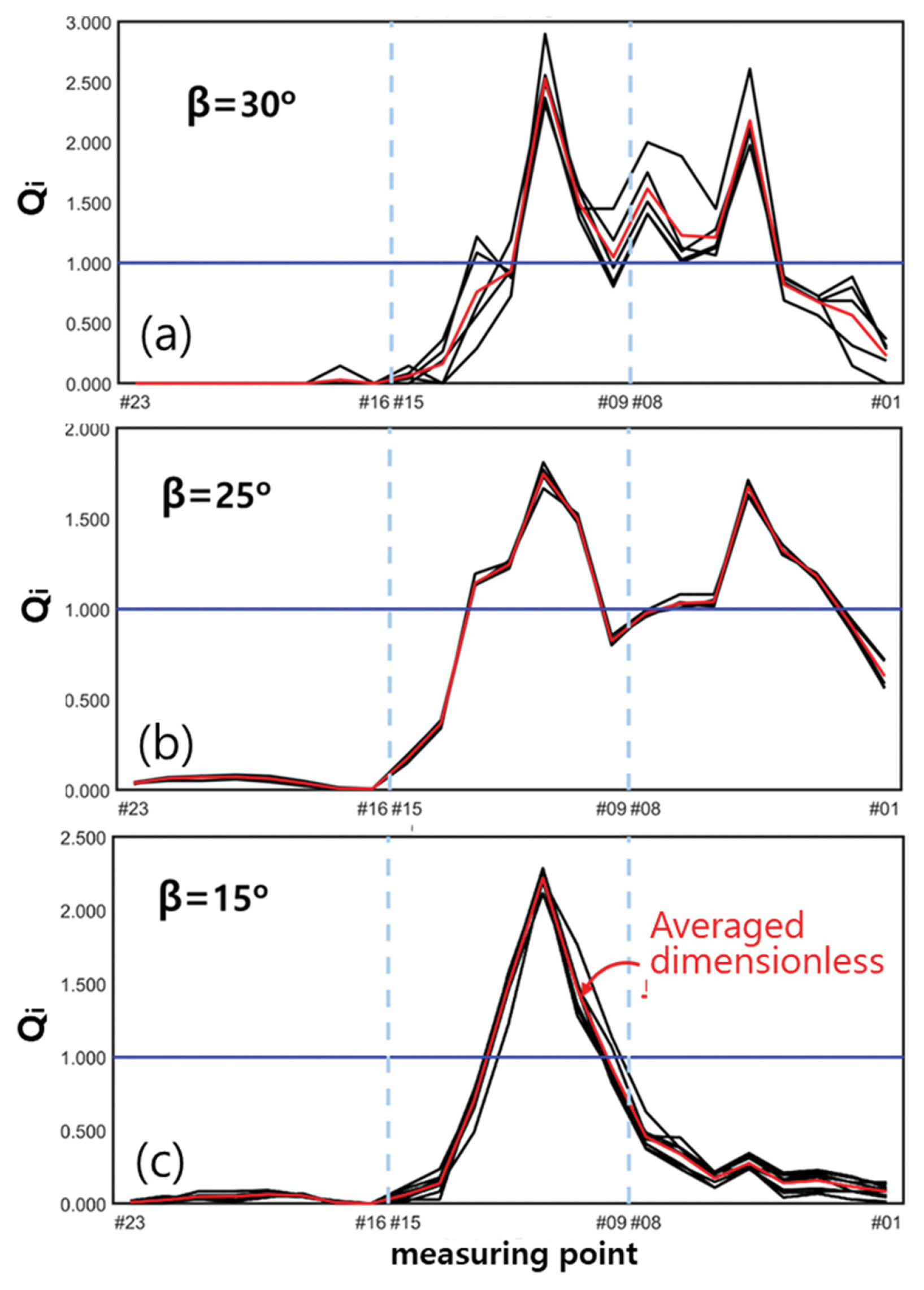

다른 입사각 β = 30o, β = 25o, β = 15o에 대해서도 같은 방법으로 대표 무차원 월파량 분포를 구하였다. Fig. 8은 입사각에 따른 관측치 qi의 무차원화 월파량 Qi의 분포를 보여준다.

4. 월파량 산정 경험공식

앞에서 살펴본 바와 같이 남쪽 구간 평균월파량 qm을 입사파 제원으로부터 계산할 수 있다면 대표 무차원 월파량 Qi와 식(3)을 이용하여 각 관측점에서 월파량 qi를 쉽게 산정할 수 있다.

현존하는 해안 인공 구조물에서의 월파량 산정 경험공식은 상당히 많다. 그러나 신뢰성 있는 공식은 매우 드물다. 이는 현장에서의 월파량 측정이 매우 위험하고 기술적으로 불가능에 가까워 신뢰성 있는 계측 데이터를 확보하기 어렵기 때문이다. 따라서 대부분의 경험공식은 수리모형실험을 통해 이루어져 왔다. 수리모형실험도 이번 전남대학 국가해안항만실험실과 같은 대형 수조를 사용하는 3차원 평면 수리모형실험의 경우 막대한 경비와 인력 및 시간이 소요되어 거의 수행하지 못하고, 대신 선형과 단면 형상이 매우 단순한 해안 구조물에 적용 가능한 2차원 직선 조파수조를 이용한 실험이 주를 이루므로 여기서 도출된 경험공식의 적용 범위도 매우 제한적이다. 이러한 한계점이 있음에도 불구하고 그중 가장 신뢰성이 있는 경험공식을 선정한다면 EurOtop(2018)을 들 수 있다.

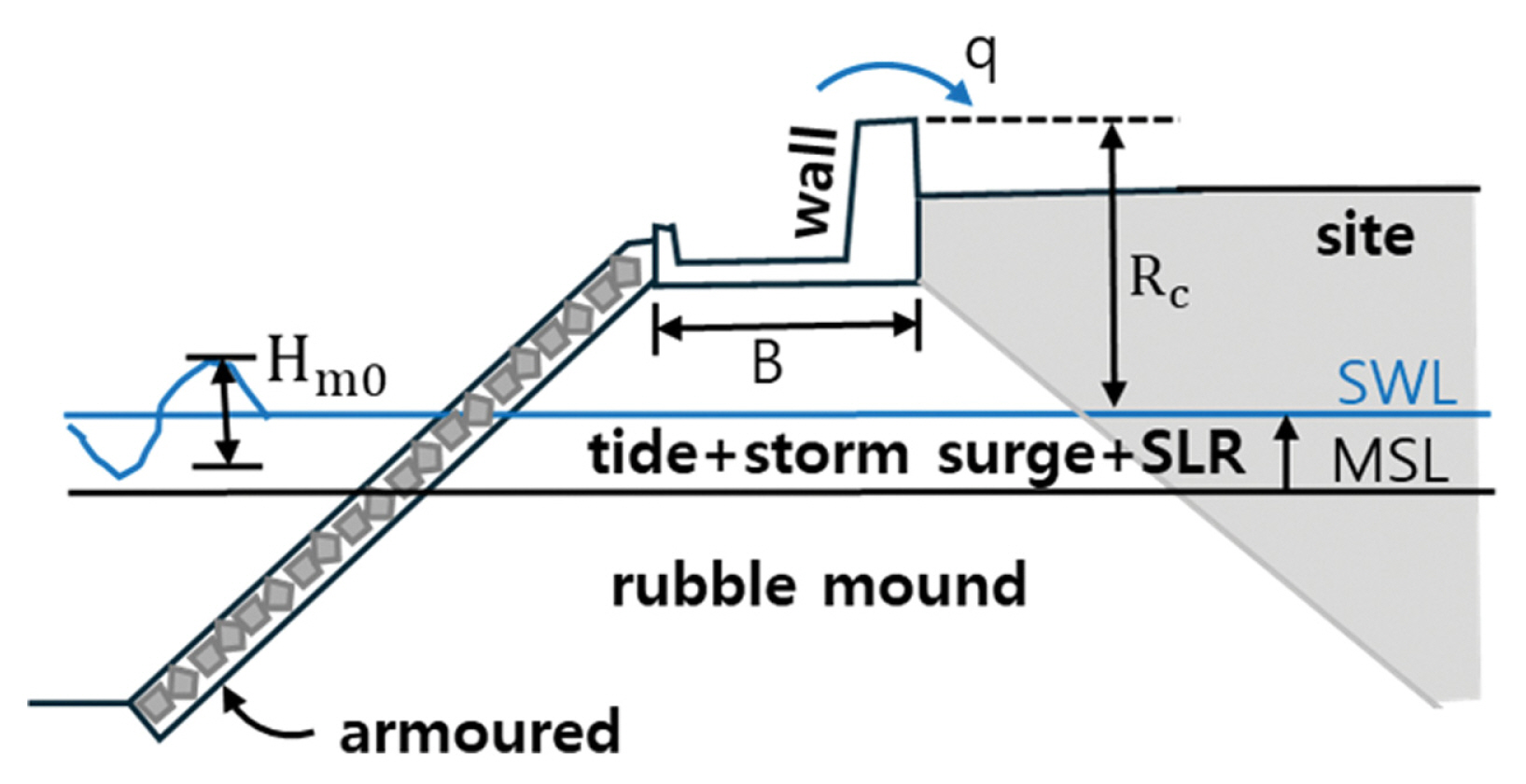

Fig. 9에서 MSL은 지역평균해수위로 인천 평균해면상 표고(EL)로 환산한 값을 사용하며, 조위는 10% 초과조위, 폭풍해일고는 대상 태풍에 의한 해일 발생 시의 해수위 상승고, SLR(Sea Level Rise)은 지구온난화로 인한 해수위 상승고이다. 고리부지의 해안 방벽 천단고는 표고(EL) 10 m이며, 방벽 보도 폭 B는 6.8 m이다. Hm0는 스펙트럼 평균파고를 나타낸다. Fig. 9에 보인 구조물 단면과 유사한 구조물에 대한 EurOtop 월파량 공식은 다음과 같다.

여기서 qeu는 EurOtop 공식에 의해 계산된 월파량이다. γBB는 입사파 파형경사 효과와 사면 정상부 어깨폭 B의 효과를 나타내는 계수로서 다음과 같다.

여기서 sm-1,0은 심해 파형경사로서 구조물 전면부 평균파고 Hm0와 평균주기 Tm-1,0로부터 다음과 같이 구한다.

또한 γβ는 입사각 효과를 나타내는 조정계수로서 다음과 같다.

이 EurOtop 월파량 공식은 해안 방벽이 무한히 길고 일직선인 경우에만 적용되는 경험공식으로 고리 원전 부지의 해안 방벽과 같이 꺾어진 선형에 대해서는 적용이 불가하다. 그럼에도 불구하고 EurOtop 월파량 공식은 입사파의 파고, 주기, 파향, 구조물 천단고, 사면 정상부 어깨 폭 등 월파량에 영향을 주는 많은 인자를 종합적으로 고려하는 체계적인 경험식으로 고리 원전 부지 해안 방벽에서의 월파량 산정에 가장 적합한 경험식으로 판단된다.

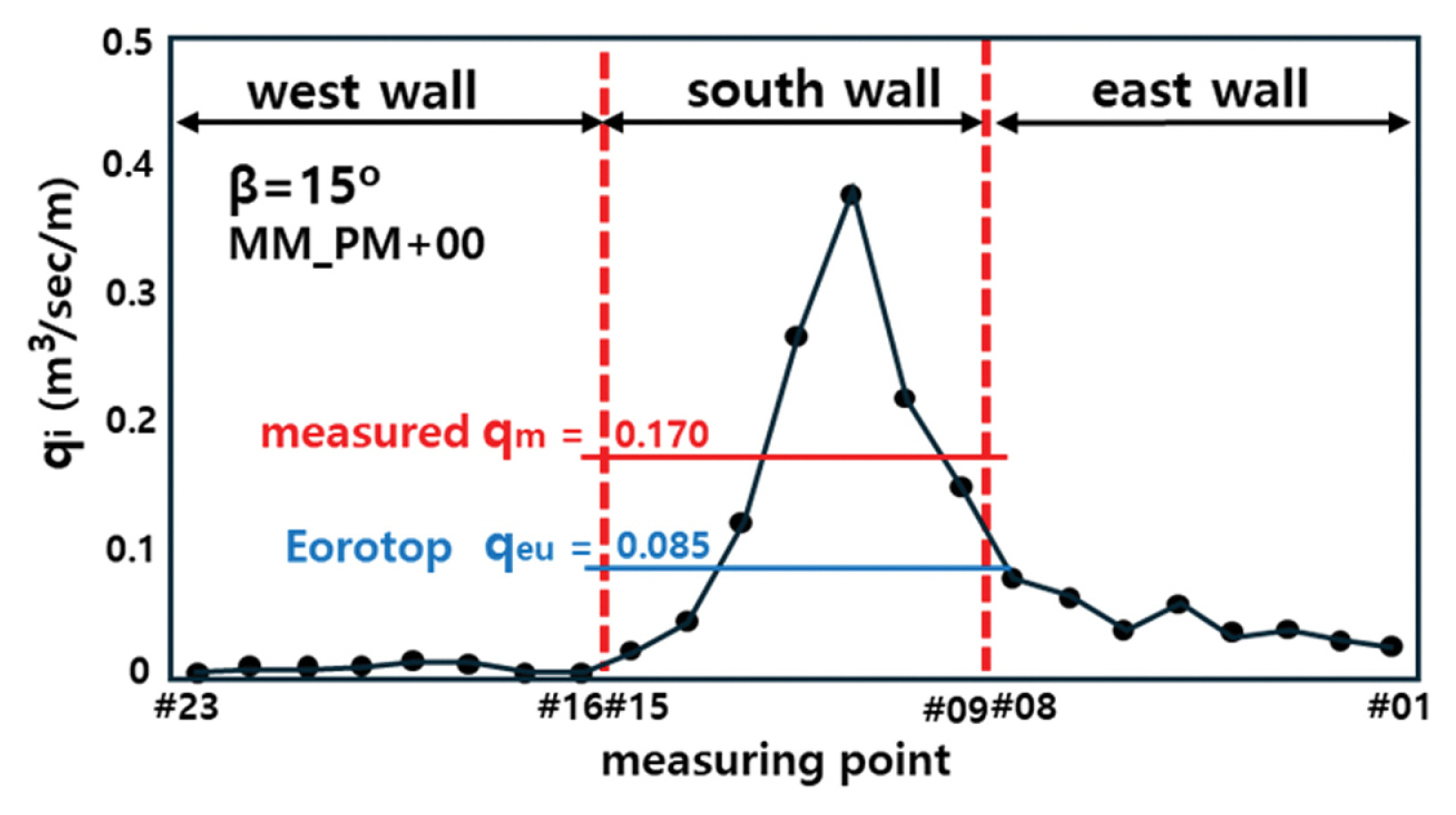

만약 EurOtop 공식이 해안 방벽을 따른 월파량의 공간분포까지는 예측할 수 없다 할지라도, 적어도 남측구간의 평균 월파량 정도는 어느 정도 예측할 수 있을 것으로 예상하였으나 2가지 월파량 간에 큰 차이를 보인다. 예를 들어 입사파 MM_PM+00의 경우 Fig. 10에 보인 바와 같이 qeu = 0.085 m3/s/m이고 qm = 0.170 m3/s/m로 나타나 EurOtop 공식은 월파량을 관측치의 1/2 수준으로 과소평가하고 있다. 이는 고리 부지 해안 방벽에서의 월파량 산정에 EurOtop 공식을 사용하기 어려운 점을 시사한다.

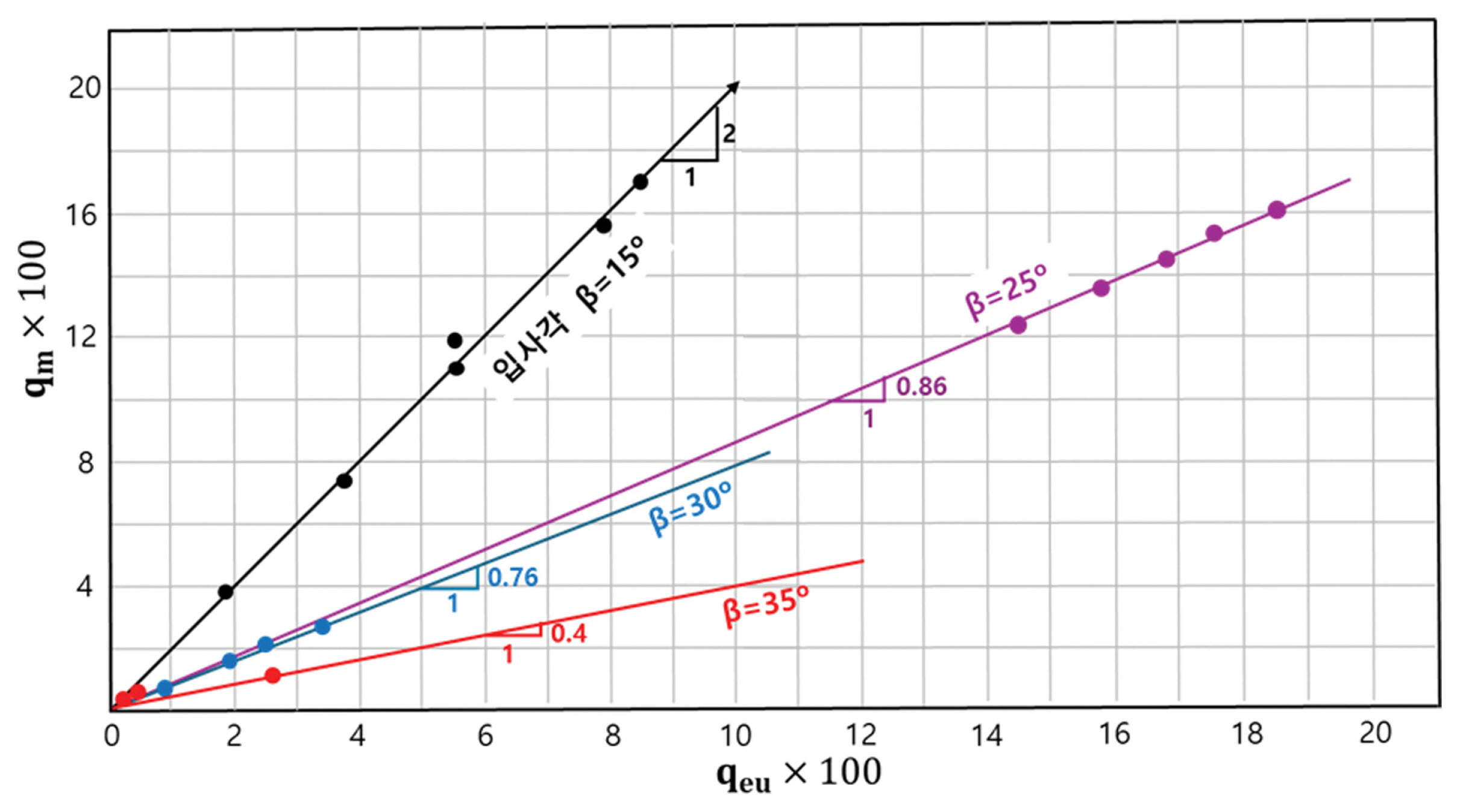

그러나 만약 2가지 월파량 즉 EurOtop 공식에 의해 계산한 월파량 qeu와 수리모형실험에서 관측된 남측구간 평균 월파량 qm 사이에 일정한 관계식을 얻을 수 있다면 문제가 쉽게 해결된다. 따라서 EurOtop 공식에 의한 월파량 qeu와 수리모형실험에서 관측된 남측구간 평균 월파량 qm 사이의 관계를 파악하기 위해 Fig. 11에 보인 바와 같이 qeu를 x축으로, qm을 y축으로 하는 그래프를 작성하였다.

만약 EurOtop 월파량 공식이 고리부지 해안 방벽에서의 월파량을 정확히 산정할 수 있다면 qm = qeu이므로 45o선 주변에 실험 데이터가 나타나야 할 것이다. 그러나 전술한 바와 같이 해안 방벽이 일직선이 아니므로 꺾어진 부분에서 연파가 발생하여 실험치가 흩어져 나타났다. 다행히 입사각이 일정하면 실험치가 각각의 직선상에 나타나므로 다음과 같이 입사각별로 직선식을 구할 수 있다.

여기서 α는 입사각 β에 따라 결정되는 직선의 기울기로 Table 4에 주어진 바와 같다.

이제까지의 주어진 입사파 정보로부터 해안 방벽을 따른 월파량 산정과정을 정리하면 다음과 같다.

[1] 입사파 정보 결정 : 목표지점 P에서의 유의파고 Hm0, 유의주기 Tm-1,0, 입사각 β, 해수위 표고 ζ, 방벽 천단고 표고 hc(천단고 Rc = hc - ζ)

[2] EurOtop 공식 (4)로부터 qeu 계산 :

[3] 식(9)로부터 qm 계산 : qm = α qeu

[4] 식(3)으로부터 qi 계산 : qi = qm · Qi(Qi는 대표 무차 원 월파량)

5. 경험식의 타당성 검토 및 적용

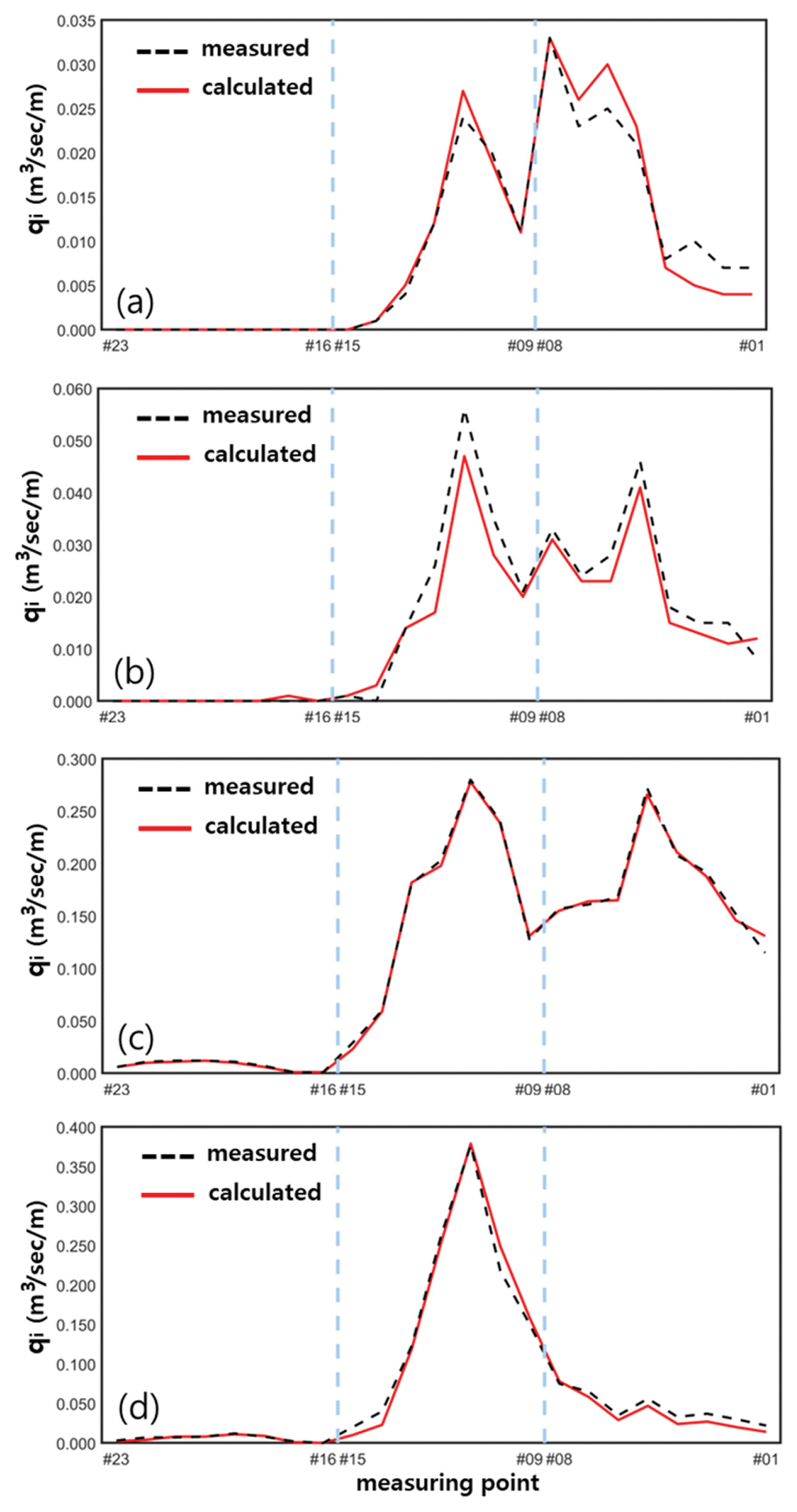

앞에서 개발된 월파량 산정 기법의 적용성을 검토하기 위해 관측치가 주어진 입사파 중 각 입사각별로 대표 1개 입사파에 대한 월파량 분포 qi를 본 과업에서 개발된 기법을 이용하여 계산한 것과 비교하였다. Fig. 12는 다양한 입사각의 입사파에 대해 Table 1에 주어진 입사파 정보를 이용하여 본 과업에서 개발된 월파량 산정 기법으로 계산된 월파량 분포를 관측된 월파량 분포와 비교한 것이다. 각각의 그림에서 보인 바와 같이 월파량 관측치와 계산치는 해안 방벽을 따른 월 파량 분포는 물론 그 크기에 있어서도 전반적으로 매우 잘 일치하는 좋은 결과를 보인다. 다만 입사각이 큰 β = 35o와 β = 30o의 경우 관측치 자료의 실측 무차원 월파량이 각각을 평균한 대표 무차원 곡선과 약간씩 분산되어 있어 관측치와 계산치 간의 약간의 차이가 발생함을 보이나, 전반적인 예측 성능은 매우 우수한 것으로 판단된다. 이상의 비교 분석을 통해 본 과업에서 개발된 월파량 산정 기법의 우수성이 입증되었으며, 향후 다양한 설계 파랑 조건에 대해 적용할 수 있음을 보였다.

본 연구에서 개발된 월파량 산정 기법을 이용하여 최종적으로 확정된 설계파에 대한 해안 방벽에서의 각 지점별 월파량을 구하고 이를 부지 침수해석에 적용하였다.

6. 결 론

본 연구에서는 해안방벽을 통해 부지로 월파되는 월파량을 산정하기 위해 기초적인 3차원 수리모형 실험의 결과를 이용하는 기법을 개발하고, 그 타당성을 검토하였다. 이 기법은 기존의 경험공식에 의한 월파량과 3차원 수리모형 실험을 통해 관측된 구간 평균 월파량 간의 관계로부터 입사파에 대한 구간 평균 월파량을 구하고, 이를 안벽을 따른 무차원 월파량에 곱해주어 안벽 전체에 대한 월파량 분포를 구하는 방법으로서, 수리실험 완료 이후에 변경된 설계파에 대해 다시 수리실험을 수행하지 않고서도 안벽을 따른 월파량 분포를 정도 높게 산정할 수 있는 기법이다. 이 기법은 시간과 경제적 제약으로 모든 설계파 조건에 대해 3차원 수리모형 실험을 수행할 수 없는 경우에도 유용하게 적용될 수 있다. Eurotop과 같은 기존의 월파량 산정 경험공식이 특정 피복 조건의 직선 경사 해안에서 직각으로 입사하는 파에 대해서만 적용할 수 있는 한계를 가지는 반면, 새로운 기법에 의해 추정한 월파량에는 실제 지형을 축소한 3차원 수리모형 실험에서 측정된 월파량을 이용하므로 안벽의 다양한 선형과 피복조건, 입사파의 회절로 인한 연파 발생 효과 등이 고려되어 있다.