한국 남동해안에 대한 확률론적 지진해일 재해도 평가(II): 실제 적용

Probabilistic Tsunami Hazard Assessment for South-Eastern Coastal Area of Korea (II): Application

Article information

Abstract

우리나라 남동해역에 영향을 미치는 지진해일의 지진원인 동해 동연부의 6개 단층대와 류큐 트렌치의 2개 단층대를 종합한 Jho and Yoon(2025)의 로직트리를 이용하여 고리 원자력발전소 부지에 대한 확률론적 지진해일 재해도 평가를 수행하였다. 재해도 평가에 적용된 로직트리에는 단층 거동 특성인 지진의 규모, 발생빈도, 주향각, 경사각, 단층변위분포와 스케일링 법칙 등에 의한 불확실성이 포함되었고, 지진해일고의 대수표준편차 및 타절범위 등 수치모의의 불확실성이 고려되었다. 고리 원전 부지의 각 지점에 대한 평균 연초과확률 곡선을 이용하여 미국 원자력 규제 위원회(U.S. NRC)의 규제 기준으로 제시하는 연초과확률 10-6의 지진해일에 대해 부지고와 비상냉각수 취수시설의 안전성 여부를 검토하였다.

Trans Abstract

A probabilistic tsunami hazard assessment is conducted for the Kori nuclear power plant site using the logic tree proposed by Jho and Yoon (2025). The logic tree is developed by assembling two logic trees associated with the faults along the east rim of East Sea and the subducting belt along the Ryukyu Trench. The logic tree employed in this study reflects the uncertainties associated with the magnitude and recurrence period of earthquake, the orientation of fault, the dip-angle, the asperity of fault, and the scaling laws. On top of this the uncertainties due to the standard deviation and the cut-off of tsunami height probability distribution are also taken into consideration. Using the average annual exceedance probability curves obtained for the stations around the Kori NPP site the safeties related to the ground elevation of the site and the essential service water pump facility are investigated for the tsunamis of 10-6 annual exceedance probability imposed as the regulation guide by the U.S. Nuclear Regulatory Commission.

1. 서 론

지진 특성 및 지진해일 전파 수치모의에 따르는 불확실성을 고려하기 위해 확률론적 지진해일 분석을 수행한다. 지진해일은 지진원 위치와 지진규모는 물론 주향각, 경사각, 단층 길이와 폭 등 단층 거동 특성에 따라 지진해일고가 달라지며, 전파과정 중의 수심분포에 따른 굴절, 회절, 반사와 바닥마찰 등에 따라 지진해일고가 상이하므로 이들 변수에 따른 불확실성이 매우 다양하고 지진해일 전파 수치모의도 많은 노력과 시간이 필요하다. 확률론적 지진해일 재해도 평가(Probabilistic Tsunami Hazard Assessment, PTHA)는 지진의 불확실성을 고려하여 지진해일고의 재해도(연초과확률)를 평가 및 분석하는 방법이다. PTHA를 수행하는 데 있어서 지진의 불확실성을 고려하는 방법으로 로직트리 작성 기법이 많이 이용된다. 로직트리 작성 기법은 지진발생역과 해당 발생역에서 일어나는 지진특성(지진해일 모의의 입력자료)에 관한 불확실성을 제어하고 분석하는 효과적인 방법이다.

Jho et al.(2019a)은 PTHA의 국내외 연구 동향을 제시하고 있는 바, 우리나라에 가장 큰 지진해일 재해를 발생시키는 해저지진에 대한 연구가 활발한 일본토목학회(Japan Society of Civil Engineers, JSCE)의 로직트리 작성기법(JSCE, 2016)을 원거리 지진해일 전파를 고려하여 우리나라 실정에 맞도록 개선하고, 수많은 로직 분기를 처리하기 위한 몬테카를로기법의 효용성을 검토하였다. Jho et al.(2019b)은 동해 동연부의 2개 지진원에 대해 단층 파라미터가 우리나라 남동해안의 지진해일 재해도에 미치는 영향에 대해 민감도 분석을 수행하였다. Jho and Yoon(2025)은 Jho et al.(2019a)과 Jho et al.(2019b)의 연구 성과를 바탕으로 우리나라 남동해안 지역에 영향을 주는 동해 동연부와 류큐 트렌치에서 발생하는 지진에 대해 확률론적 지진해일 재해도 평가를 위한 종합적인 로직트리를 작성하였다.

본 연구에서는 우리나라 남동해역에 위치하는 고리 원자력 발전소 부지에 대해 Jho and Yoon(2025)이 제안한 종합적인 로직트리를 이용하여 확률론적 지진해일 재해도 곡선을 도출한다. 각 분기로 주어지는 지진의 단층 파라미터를 이용하여 초기 파형을 구하고, 기존의 지진 사상에 대한 검증이 이루어진 분산보정 유한차분 수치모형을 이용하여 고리 원자력 부지 인근 해역 주요 지점에 대한 지진해일고 시계열을 산출한다. 이 시계열로부터 최대 지진해일고를 추출하고 해일고의 대수정규분포와 타절 및 조위 결합 후, 지진의 발생빈도에 따른 포아송 분포에 따라 해일고의 연초과확률곡선, 즉 재해도 곡선을 얻은 다음, 몬테카를로 무작위 추출 기법을 이용하여 14%, 50%, 86%의 프랙타일곡선과 평균 연초과확률곡선을 도출하여 제시한다.

2. 확률론적 평가 기본 개념

확률론적 지진해일 평가는 관심 지점에서의 지진해일을 평가하는 데 있어서 그 지진해일을 발생시키는 해저 지진의 발생위치, 지진규모와 단층 거동 특성 등 지진의 물리 특성과 그로 인해 발생된 지진해일의 전파와 처오름 과정 계산에 동반되는 불확실성을 반영하여 평가하는 방법이다. 불확실성에는 우연적 불확실성(aleatory uncertainty)과 인식론적 불확실성(epistemic uncertainty)의 2가지가 있다. 우연적 불확실성은 자연현상의 무작위성(random behavior)에 기인하는 것으로 주로 지진원의 발생위치, 규모, 단층 거동 특성 등이 관련되고, 인식론적 불확실성은 과학적 기술 수준이 아직 미흡하여 발생하는 것으로 지진해일 전파 및 처오름 수치 계산 결과의 부정확성에 기인한다. 확률론적 지진해일 평가를 위해서는 비교적 자료가 풍부한 지진 기록을 분석하여 평균적인 Fig. 1. Construction of tsunami hazard curve from tsunami height (JSCE, 2016). 지진원 위치와 규모, 발생빈도 및 단층 거동 특성 등을 정하고, 각 변수의 불확실성을 고려하여 평균치로부터의 편차를 가감하여 변동 범위의 상한과 하한을 설정한다. 이 변동 범위를 적당한 등급으로 세분하여 각각의 등급에 대한 가중치를 부여함으로써 주어진 변수의 불확실성을 고려하게 된다. 각 변수들에 대한 경우의 수가 많아지고 여러 변수들이 관련되면 검토해야 할 경우의 수는 기하급수적으로 증가하게 된다. 이러한 복잡한 과정을 체계적으로 관리하기 위해서는로 직트리의 작성이 필수적이다. 수많은 로직트리의 분기가 결정되면 각 분기마다 하나의 재해도 곡선이 산출된다. Fig. 1은 일본토목학회(JSCE, 2016)에서 제시한 로직트리의 특정 분기에 대한 재해도 곡선의 작성 과정이다.

Construction of tsunami hazard curve from tsunami height (JSCE, 2016).

우선 각 분기마다 주어지는 진원위치와 지진규모 등의 지진정보와 단층 길이, 단층 폭, 주향각, 경사각, 미끄럼 각 및 단층 변위량 등의 단층정보를 이용하여 지진해일의 초기조건을 구하며, 지진해일 전파 수치모의를 통해 Fig. 1의 좌측에 보인 바와 같이 관심지점의 지진해일 수면변위의 시계열을 구한 다음, 시계열 자료로부터 최대 상승고(또는 목적에 따라 최대 하강고) H0를 구한다.

계산된 최대 상승고 H0에는 수치모형의 정밀도나 지형 단순화로 인한 불확실성이 존재하므로 여러 단계의 대수표준편차 β(= ln κ, κ는 표준편차)를 이용하여 다음 식으로 주어지는 대수정규분포를 취하면 Fig. 1의 중앙에 보인 바와 같이 계산으로부터 구한 최대 상승고 H0를 중간치로 하는 각 수위별 확률밀도함수 PL(H) 곡선을 구할 수 있다.

여기서 H는 지진해일 수위, β(= ln κ, κ는 표준편차)는 대수 표준편차로서 로직트리에 의해 주어진다. 이 확률밀도함수의 양 끝단은 평균치로부터 멀리 떨어져 0에 가까운 값을 가지는 바, 현실적으로 발생하기 어려운 현상이므로 미리 정한 타절범위를 이용하여 제거한다. 타절되고 남은 확률밀도함수의 면적의 합은 1보다 작아지므로 전체 면적이 1이 되도록 확률밀도함수를 조정한다. 이 확률밀도함수 각 수위 값까지의 누적치를 1에서 감해주면 Fig. 1의 우측에 보인 바와 같은 각 수위별 초과확률 분포 q(H) 곡선을 얻을 수 있다.

이 초과확률 분포 곡선에 지진의 발생빈도에 따른 지진의 연 1회 이상 발생 확률 PE1(1)을 곱해주면 로직트리의 1개 분기로 주어지는 지진에 대한 수위별 연초과발생확률 P 곡선, 즉 1개의 재해도 곡선이 얻어진다. 지진의 발생확률을 산정하는 방식은 크게 포아송(Poisson) 분포와 BPT(Brownian Passage Time) 분포를 이용하는 두 가지 방법 있으며, 전자는 장기평가(특정 지진원 내에서 연속하여 발생하는 두 지진이 서로 영향이 없다고 간주할 경우), 후자는 현시점 평가(지진발생 후 특정기간 내에 지진이 다시 발생할 경우를 평가)를 수행하는 데 사용된다. 본 연구에서는 장기평가를 수행한다. 따라서 포아송 분포만을 고려하며, 포아송 분포에 의하면 지진이 관심 기간인 t년 동안 1회 이상 발생할 확률은 다음의 식과 같이 산정된다.

여기서 ν는 1년간의 평균발생횟수, t는 대상기간이다. 만약 지진 재현기간이 500년이면 ν는 1/500이며, 연초과발생확률을 구하는 경우 t는 1년이다. 따라서 지진원 1개에 대한 각 논리분기 1개당 수위별 연초과발생확률 Pi(H) 곡선은 다음과 같이 구해진다.

여기서 하첨자 i는 지진원 번호를 표시한다. 식(3)을 식(4)에 대입하면 식(5)와 같다.

일본토목학회(JSCE, 2016) 매뉴얼 및 여러 학술논문에서는 식(5) 대신 다음 식을 사용하기도 한다.

식(5)와 식(6)은 1년간의 평균발생횟수 ν가 1/100보다 작은 경우 거의 완벽히 일치하며, 1/100보다 커지면 조금씩 차이가 발생한다. 실제 지진의 재현기간이 500년 이상이므로 식 (5)와 식(6)은 동일한 값을 준다.

지진원의 개수가 증가하면 각각의 지진원에 대한 연초과발생확률을 모두 합하여 최종적인 연초과발생확률 P(H)를 다음과 같이 구한다.

여기서 각 지진원의 논리분기 하나는 다음 지진원의 모든 논리분기와 조합되며, 모든 지진원에 대한 합산과정은 각각의 연결된 논리분기를 따라 합산하여야 한다. 각 논리분기 요소별로 부여된 가중치를 모두 곱하여 특정 논리분기의 가중치를 구할 수 있으며, 이 가중치가 재해도 곡선의 가중치이다. 이 가중치를 이용하여 프랙타일 곡선을 추출한다. 수많은 재해도 곡선을 종합하여 몇 개의 대표적인 재해도 곡선을 얻기 위해서는 일본토목학회(JSCE, 2016)에서 제시한 Fig. 2의 과정을 거쳐 프랙타일 곡선을 추출한다. 지진이나 단층 특성 및 수치모의에 대한 불확실성의 고려 단계가 증가하면 로직트리의 분기가 기하급수적으로 증가하고, 이에 따라 재해도 곡선의 수도 천문학적으로 증가하나 모든 재해도 곡선의 가중치의 합은 1이다.

Procedure for the construction of fractile curves from hazard curves (JSCE, 2016).

프랙타일곡선의 추출은 각 수위별로 수행되는 바, 각 수위에 대한 개별 재해도 곡선의 연초과발생확률에 부여된 가중치를 누적하고, 이 가중치 누적곡선의 백분위에 해당하는 연초과발생확률을 구하여 프랙타일곡선을 완성한다. 연초과발생확률별 가중치 누적을 위해서 각 재해도 곡선의 연초과발생확률을 크기순으로 나열하고 연초과발생확률의 최소치로부터 증가하는 방향으로 가중치를 누적할 필요성이 있으나, 로직트리 분기의 수가 많아지면 발생확률의 크기 순 나열에 많은 계산시간이 소요되고, 경우에 따라서는 계산이 불가능할 수도 있다. 따라서 수많은 재해도 곡선으로부터 무작위로 몇개의 재해도 곡선을 추출한 다음 추출된 재해도 곡선만을 사용하는 몬테카를로 기법이 사용되기도 한다(Jho et al., 2019a).

3. 로직트리

본 연구에서는 우리나라 남동해역에 위치하는 고리 원자력 발전소 부지 전면 해역에 대해 Jho and Yoon(2025)이 제안한 종합적인 로직트리를 이용하여 확률론적 지진해일 재해도 곡선을 도출한다. 고리 원전 부지 해역에 영향을 주는 지진원은 일본토목학회(JSCE, 2016)에서 제시한 바와 같이 동해 동연부의 E0, E1-1, E1-2, E1-3, E2 및 E3의 6개 세그먼트로서 Fig. 3에 보인 바와 같다. 류큐 트렌치에 속한 지진원은 Jho and Yoon(2025)이 제안한 것으로 Fig. 4에 제시한 바와 같이 북부와 중부의 2개 세그먼트이다.

Active faults of the east rim of East Sea (JSCE, 2016).

Active faults of Ryukyu Trench (Jho and Yoon, 2025).

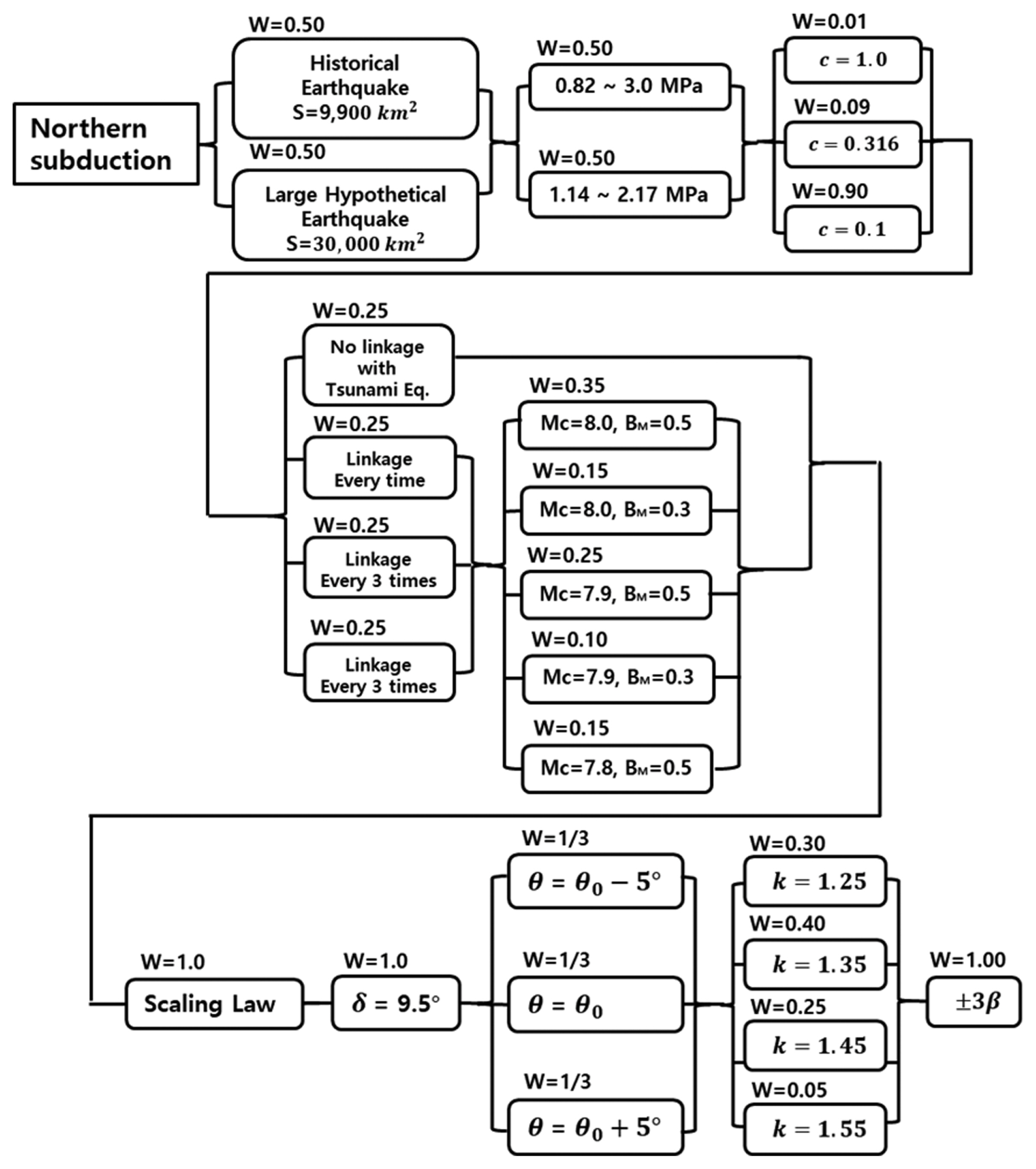

Jho and Yoon(2025)은 동해 동연부 단층대와 류큐 트렌치 섭입대에서 발생하는 지진의 단층 특성을 고려하여 종합적인 로직트리를 작성한 바 있으며, 이는 Fig. 5에 보인 바와 같다. 각각의 단층대에 대한 설명은 Jho and Yoon(2025)에 자세히 제시되어 있다. 각 단층대 로직트리의 상세 분기는 매우 복잡하며, 대표적으로 Fig. 6에 동해 동연부의 E1-1 단층대에 대한 상세 분기를, Fig. 7에 류큐 트렌치의 북부 섭입대에 대한 상세 분기를 제시하였다.

Entire logic tree for the probabilistic tsunami hazard analysis for the south-eastern coastal area of Korea (Jho and Yoon, 2025).

Assembled logic tree for E1-1 segment of the east rim of East Sea (Jho and Yoon, 2025).

4. 지진해일 수치모형

지진해일(tsunami)은 풍파에 비해 파장이 매우 길어 장파로 간주되지만 조석에 비하면 파장이 짧아 상대적으로 분산성이 강하다. 특히, 태평양을 비롯한 대양을 건너 전파해 오는 지진해일은 먼 거리를 전파하기 때문에 반드시 물리적인 분산효과를 고려하여 해석하여야 한다. 또한 지진해일은 수심이 매우 작은 해안에 인접한 해역을 제외하면 대부분의 해역에서 파장이 매우 길고 수면변위가 미소하므로 비선형성을 무시할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 선형 천수방정식(LSWE, Linear Shallow Water Equations)을 지배방정식으로 적용하고 전술한 분산효과를 수치오차를 이용하여 효과적으로 고려할 수 있는 광역 지진해일 전파 수치모의를 위한 수치모형을 구축하였다. 지진해일이 대양을 가로질러 수심이 상대적으로 얕은 천해역에 도달하면 얕은 수심의 영향으로 전술된 분산의 중요성은 감소하는 반면에 비선형성과 바닥마찰의 영향이 증가하게 된다. 따라서 본 연구에서는 비선형성과 바닥마찰을 고려할 수 있는 비선형 천수방정식(NSWE, Nonlinear Shallow Water Equations)을 지배방정식으로 적용하여 천해역 지진해일 전파 수치모의를 위한 수치모형을 구축하였다. 또한 최상세역의 경우 이동경계기법(MB, Moving Boundary)을 적용하여 내륙으로 범람하는 지진해일 수치모의를 위한 범람수치모형을 구축하였다.

4.1 수치모형의 검증(1983년 동해중부 지진해일)

1983년 5월 일본 Honshu 북쪽 서해안의 Akita현 서쪽해역에서 발생한 지진해일은 지진규모 M이 일본 기상청 규모(JMA scale) 7.7로서 일본에서 104명의 사망자와 막대한 재산피해를 입혔을 뿐만 아니라 한국의 동해안에서도 사망‧실종자 및 재산피해를 발생시켰다. 동해중부 지진해일의 초기 파형 결정을 위한 단층 파라미터는 Aida(1984)에 의해 다음 Table 1과 같이 제시되었다.

Fault parameter for the 1983 Central East Sea Tsunami (Aida, 1984)

Fig. 8은 Table 1에 제시된 각종 변수들을 이용하여 Mansinha and Smylie(1971)의 초기파형모형에 의해 구한 초기 자유수면변위를 도시한 것이다. 수치모의는 지진해일 발생 후 400분 동안에 걸쳐 수행되었다.

Fig. 9는 1983년 동해중부 지진해일 내습 시 고리 원전부지 부근의 포항과 울산 검조소에서 관측된 수면변위와 수치 모의에 의한 계산치를 비교한 것으로 관측치와 계산치가 거의 일치함을 알 수 있으며, 동해안 다른 지역의 지진해일 주기가 거의 5~10분인 것에 비해 관측치와 계산치 모두 포항항은 22분, 울산항은 30~40분의 장주기로 나타나 포항항과 울산만에 의한 장주기 성분의 공진현상이 두드러지며 이러한 국부지형 효과가 수치모의에서 잘 재현되었음을 알 수 있다.

4.2 수치모형의 검증(2011년 동일본 지진해일)

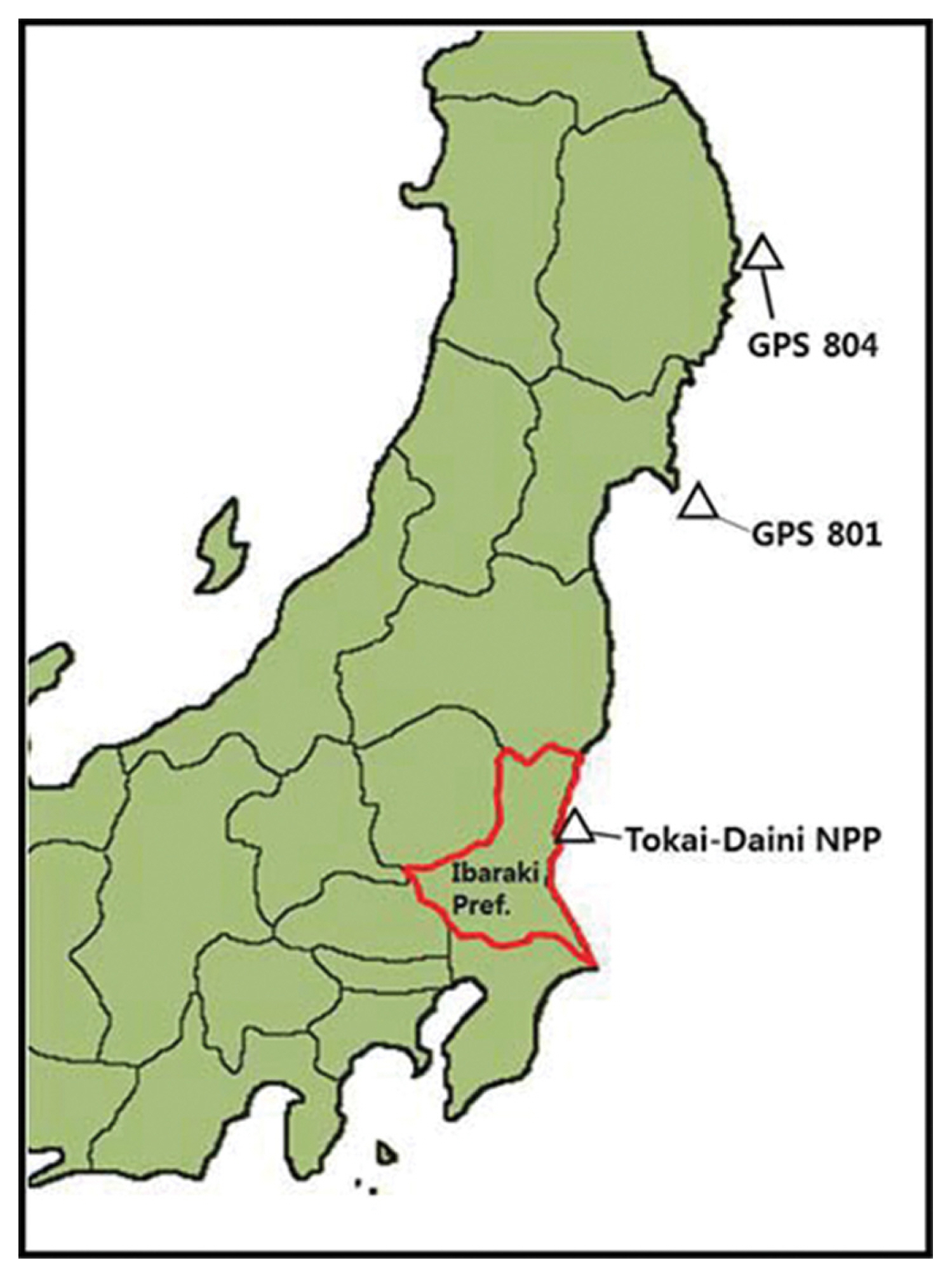

2011년 3월 11일 일본 혼슈의 북동쪽 태평양 근해역에서 발생한 지진해일은 지진규모가 Mw 9.0으로 1900년 현대적인 지진계기로 관측을 시작한 이래 전세계에서 4번째로 강력한 지진으로 기록되었으며, 이제까지 일본에서 발생한 지진 중 가장 큰 것이었다. 이 지진해일은 이제까지의 과거 지진해일과 달리 파고관측 기록이 매우 풍부하여 지진해일의 발생과 전파과정을 연구하는 데 큰 도움을 주고 있다. 본 연구에서는 2011년 동일본 지진해일 당시 일본 이바라키현 태평양 해안에 위치하는 토카이 제2원자력발전소 해역에 대한 지진해일 전파 수치모의를 수행하고, 당시의 관측기록과 비교하여 수치모형의 타당성을 검증하였다. Fig. 10은 토카이 제2원자 력발전소의 위치를 보여준다.

2011년 지진해일의 초기파형은 Sugino et al.(2012)이 제시한 시간의존형 단층모형을 사용하였다. 이 단층모형은 단층의 거동이 종래의 초기파형모형과 달리 일시에 거동하지 않고 5분 정도의 시차를 두고 전파해나간다는 개념으로 초기 지진발생 영역을 Fig. 11에 보인 바와 같이 48개의 소구역으로 나누고, 각 소구역마다 60초 간격으로 단층 변위가 누적되도록 하였다. Fig. 12는 토카이 제2원전 전면 해역에 설치된 파고계에서 관측된 수면변위 시계열과 수치모형에 의해 계산된 수면변위 시계열을 비교한 것으로, 5시간의 장시간에 걸쳐 매우 좋은 정량적인 일치를 보여준다.

Segments dividing the fault area of 2011 East Japan Earthquake (Sugino et al., 2012).

Comparison between observed and calculated water surface displacements at Tokai Daini Nuclear Power Plant due to 2011 East Japan Earthquake.

2011년 동일본 지진해일 당시에는 지진규모를 정하기 위한 지진관측 기술도 1983년의 시기보다 크게 발전하였음은 물론이고, 지진해일 수면변위 측정도 정교한 파고계를 이용하여 이루어져 수치모형의 성능을 검증하기 위한 관측기록의 신빙성이 확보되었으므로, 본 연구에서 채택된 수치모형의 신뢰성이 매우 높다고 할 수 있다.

5. 지진해일고 산정 수치모의

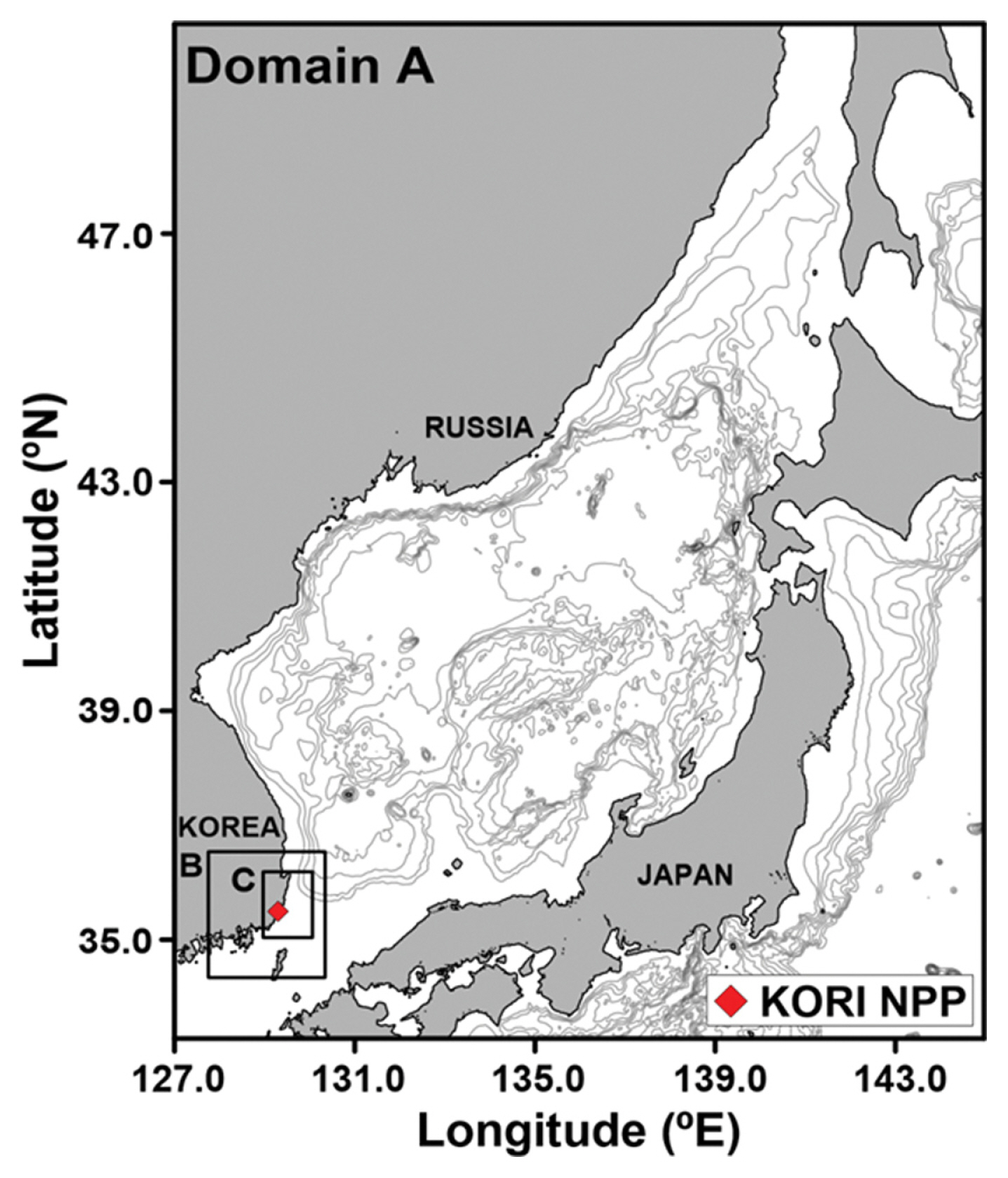

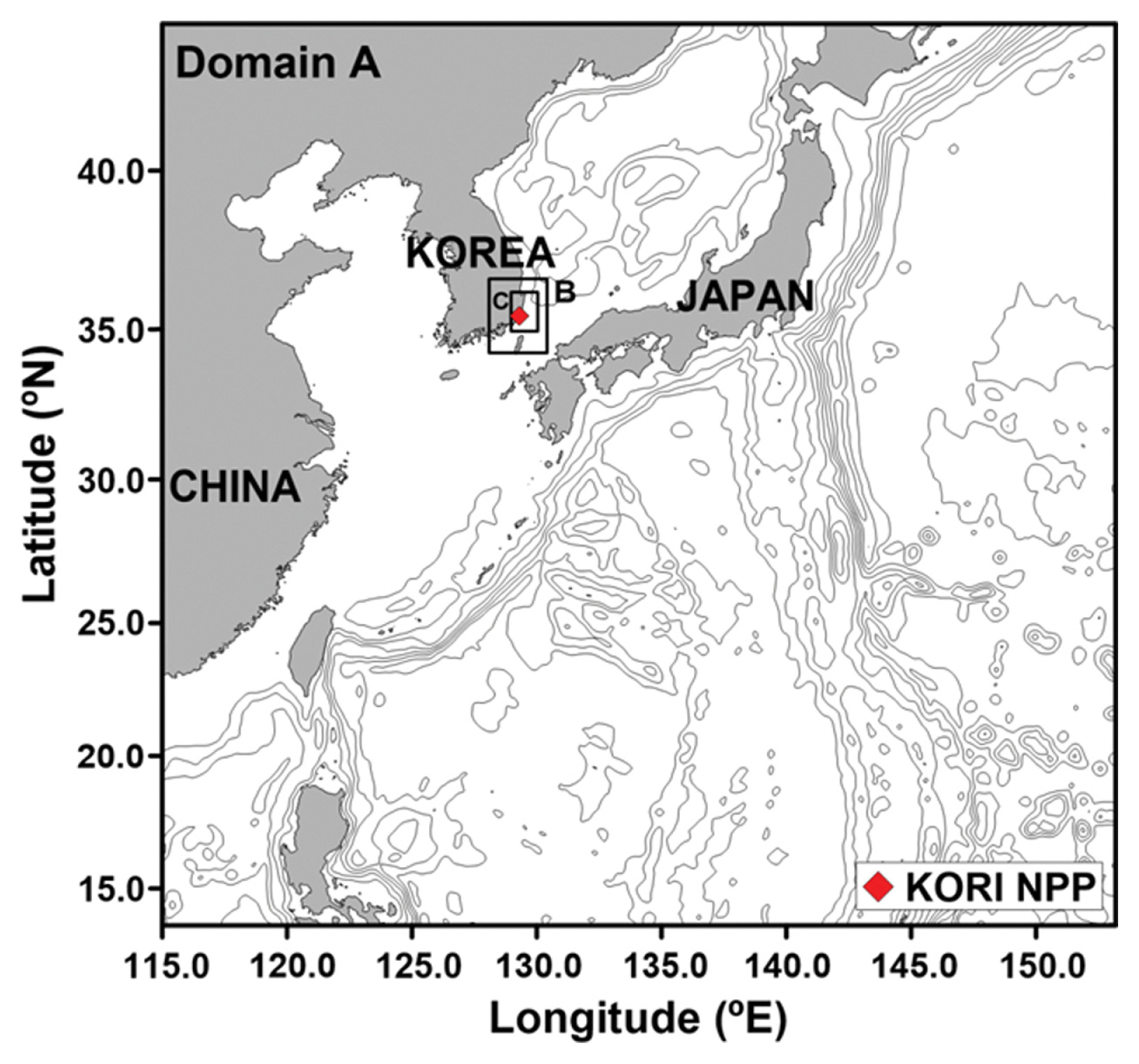

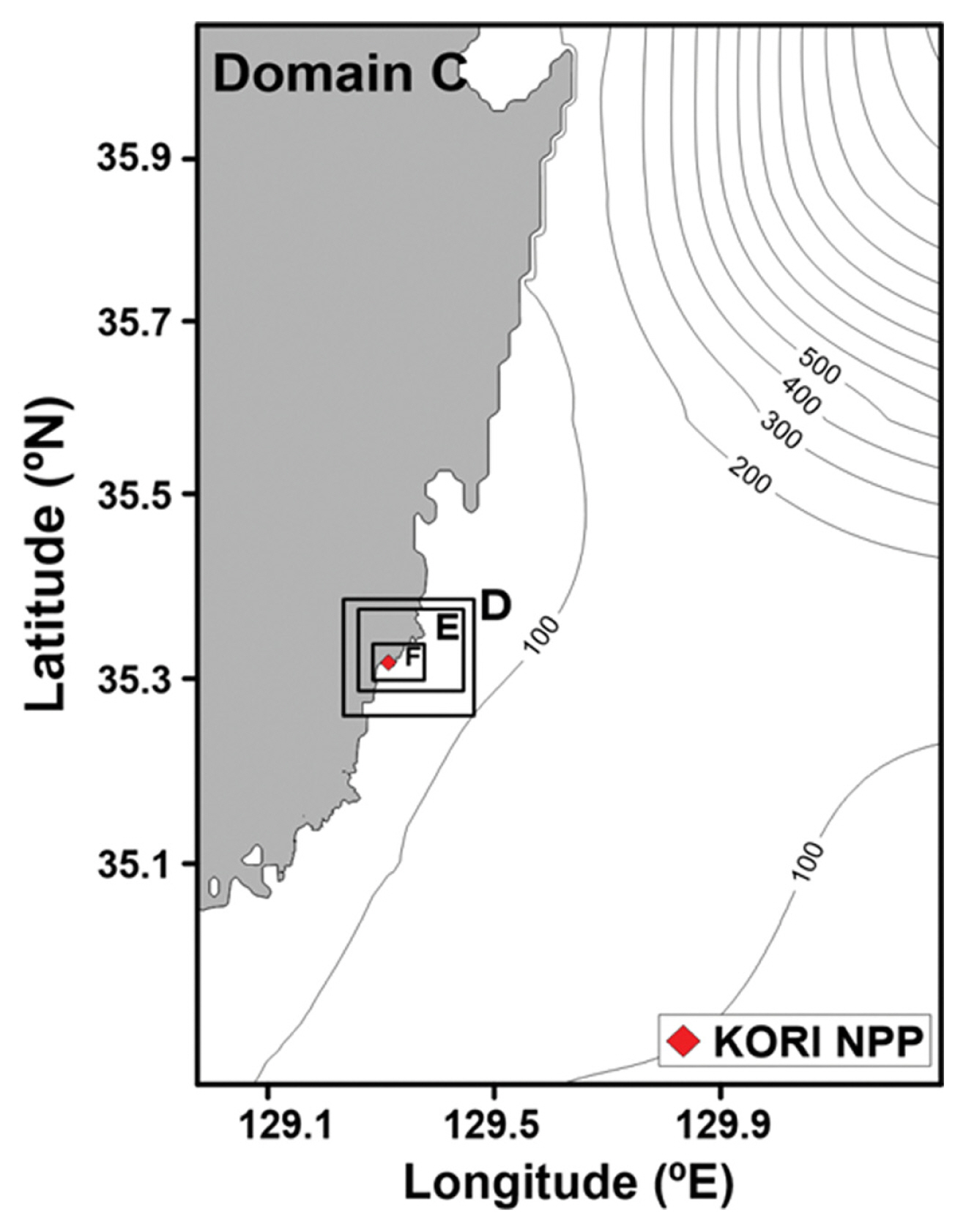

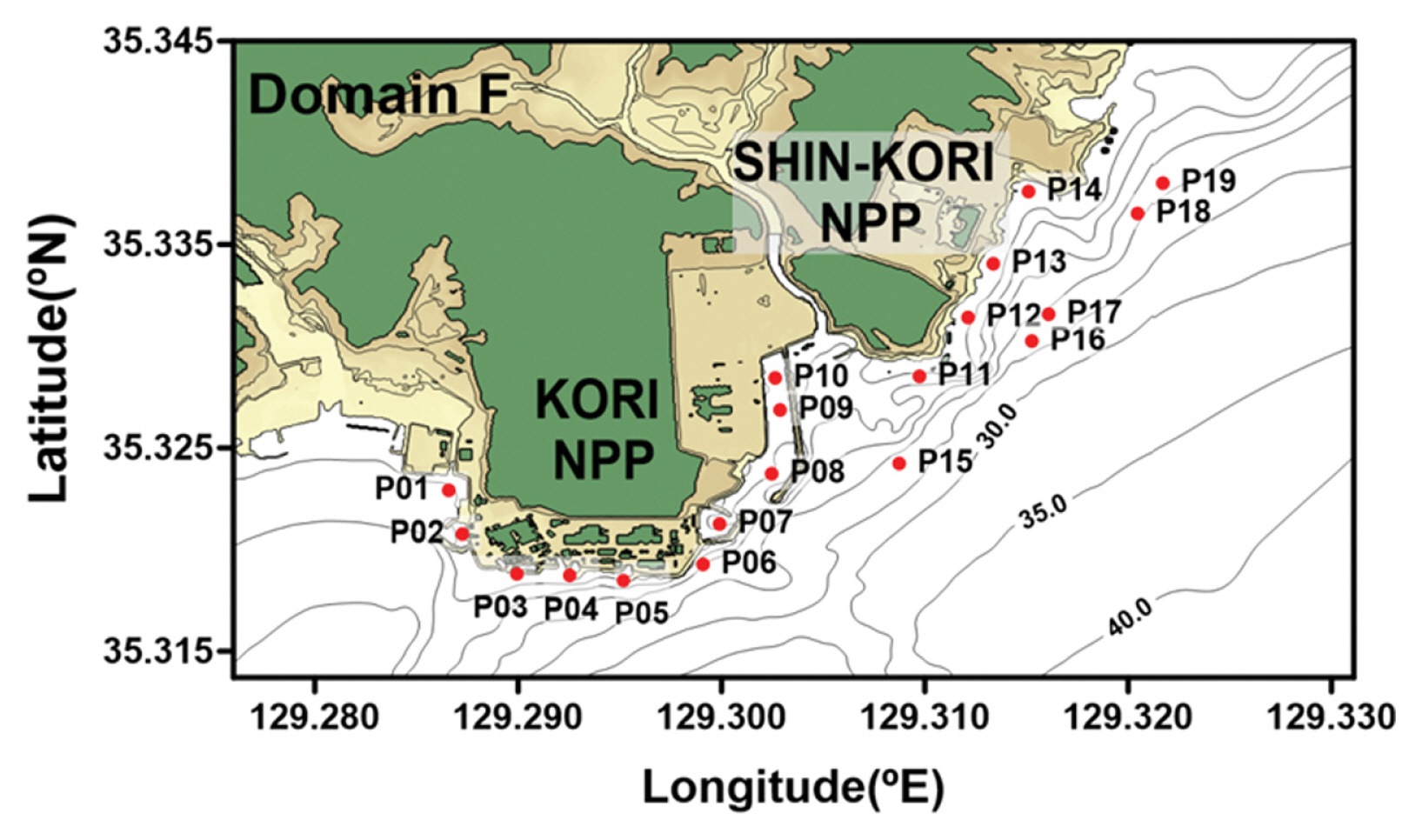

지진규모 및 해일고 추정모델에서 정해지는 단층 정보에 대한 고리 원자력발전소 주변 해역에서의 지진해일고를 산출하기 위한 지진해일 전파 수치모의가 이루어졌다. Fig. 13과 Fig. 14는 각각 동해 동연부와 류큐 트렌치 지진원에 대한 지진해일 전파 수치모형의 광역인 A영역에 대한 수심 분포도이다. 중간역 B와 C 영역의 상대적 위치도 함께 제시하였다. 중간역 B, C, D, E 및 상세역 F는 동해 동연부와 류큐 트렌치 수치모형에서 공통으로 사용하며, Fig. 15는 C, D, E, F영역의 상대적 위치와 수심분포를 보여준다. 고리 원자력발전소 주변 해역의 19개 지진해일고 도출 지점 위치를 Fig. 16에 제시하였다. 이 지점들은 각 호기별 취수구 지점, 배수구 지점 및 해안 부지 경계를 따른 주요 지점이다. 광역 계산영역과 중간역의 수심자료는 ETOPO1 자료를 사용하였으며 상세역의 수심자료는 한국수력원자력(Korea Hydro & Nuclear Power Company, KHNP)에 사용된 자료(KHNP, 2015)를 차용하였다. Fig.

Table 2는 고리 원자력발전소 지진해일 수치모의를 위한 계산영역별 격자구성 및 계산조건을 제시한다. 광역인 A 영역은 동해 동연부와 류큐 트렌치에 대해 다르게 설정하였으나, 중간역 B로부터 상세역 F까지는 서로 공유한다. 광역 A의 격자간격은 경도 1분 간격인 바, 지구의 구면을 고려하고, 각각의 계산격자가 국부적으로 정사각형을 유지하도록 위도간격은 격자 위치의 위도에 해당하는 경도(φ) 1분 간격과 동일하도록 설정하였다. 따라서 A 영역의 평균적인 격자간격은 1,512.8 m이며, 계산 영역의 남단에서 가장 크고 북쪽으로 갈수록 작아진다. 마지막 F 영역은 전체 영역이 작아 남북의 격자간격 차이가 없이 6.2 m로 동일하다.

Grid information and calculation conditions for each domain to simulate the propagation of tsunamis (* reference latitude 35.33°N)

A와 B 영역에 대해 분산보정 선형 천수방정식(LSWE) 모형을, 나머지 C, D, E, F 영역에 대해서는 비선형 천수방정식(NSWE) 모형을 사용하였으며, F 영역에 대해서는 이동경계(MB) 기법이 적용되었다.

6. 지진해일 재해도 곡선

이상에서 살펴본 확률론적 지진해일 평가의 기본 지식을 바탕으로 고리 원자력발전소 주변 해역의 재해도 곡선을 작성하였다. 재해도 곡선은 14%, 50%, 86%의 프랙타일 곡선과 평균 연초과확률곡선을 제시하였다.

Fig. 5의 로직트리에 대한 재해도 곡선을 Fig. 16에 보인 고리 원자력발전소 부지 해역의 19개 관심 지점에 대해 도출하였으며, Table 3에 고리 및 신고리 원자력발전소 부지고 및 고리 원자력발전소에 위치한 방벽 높이를 제시하였다. 고리 원자력발전소의 부지고는 1, 2호기에서 EL.(+)5.8 m, 3, 4호기와 신고리 부지에서 EL.(+)9.5 m이다. 고리원전 부지를 보호하고 있는 연안방벽의 높이는 EL.(+)10.0 m로 설정되어 있다. 참고로 신고리 원전 3~6호기는 최근 새울 원전 1~4호기로 변경되었다.

원전 안전성 평가에는 2가지 종류가 있는 바, 하나는 부지 범람을 평가하기 위한 최대 수위 상승량 평가이며, 또 다른 하나는 냉각수 공급을 위한 최대 수위 하강량 평가이다. 본 연구에서는 총 19개 지점에 대해 최대 수위 상승량 재해도 곡선과 최대 수위 하강량 재해도 곡선이 도출되어 총 38개 재해도 곡선이 얻어졌다. 모든 재해도 곡선 산출 시 조석의 영향이 고려되었으며, 재해도 곡선은 1개의 세그먼트 당 20,000회의 몬테카를로 무작위 추출(Jho et al., 2019a)을 수행하여 산출된 결과이다.

Fig. 17에 고리 원전 부지에서 지진해일의 월류 가능성이 가장 높은 P05 지점에 대해 최대 수위 상승 재해도 곡선을 제시하였다. 반면에 고리 원전 취수구 지점인 P02, P07 및 P10 지점에 대해서는 최대 수위 하강 재해도 곡선을 Fig. 18~Fig. 20에 제시하였다.

Upward free surface displacement of tsunami hazard curve for P05 point of the coastal area around Kori NPP site.

Downward free surface displacement of tsunami hazard curve for P02 point of the coastal area around Kori NPP site.

Downward free surface displacement of tsunami hazard curve for P07 point of the coastal area around Kori NPP site.

Downward free surface displacement of tsunami hazard curve for P10 point of the coastal area around Kori NPP site.

미국 원자력 규제 위원회(U.S. Nuclear Regulatory Commission, NRC)의 부지 평가 지침인 미국 원자력 학회(American Nuclear Society; ANS)의 기준(ANS, 1992)에서는 가능최대해일고의 연초과확률이 10-6보다 낮아야 한다고 규정하고 있다. 고리 3, 4호기 해안의 P05 지점에서 안벽의 천단고는 EL.(+)10 m로서 Fig. 17로부터 얻은 평균 연초과확률 10-6에 해당하는 지진해일고 EL.(+)0.97 m를 크게 상회하므로 고리 원전부지는 지진해일 범람으로부터 충분히 안전한 것으로 나타났다.

Fig. 18에 제시된 고리 1호기 비상냉각수 취수구 지점인 P02에 대한 최대 수위 하강 재해도 곡선에서 평균 연초과확률을 기준으로 10-6에 해당하는 지진해일 하강고는 EL.(-)1.38 m이다. 같은 방법으로 고리 3, 4호기 취수구인 P07 지점에서의 10-6에 해당하는 지진해일 하강고는 Fig. 19로부터 EL.(-)1.10m인 반면, 한국수력원자력(KHNP, 2015)에 의하면 고리 3, 4호기의 비상냉각수 취수 펌프의 흡입구 표고는 EL.(-)2.0 m이므로 지진해일에 의한 수위 하강 시에도 흡입구가 공기 중에 노출되지 않는다.

한편 신고리 1, 2호기 취수구인 P10 지점에서의 연초과확률 10-6에 해당하는 지진해일 하강고는 Fig. 20으로부터 EL.(-)1.53 m로서 고리 부지 취수구 수위 하강량 중 최대로 나타났다. 이는 신고리 1, 2호기 구조물을 보호하는 방파제에 의해 형성된 반폐쇄 수로로 인해 공진이 발생하여 다른 지점에 비해 상승고와 하강고가 크게 나타난다. 신고리 1, 2호기의 비상냉각수 취수 펌프의 흡입구 표고는 EL.(-)2.11 m이므로 지진해일 수위 하강 시에도 여유가 있다.

7. 결 론

우리나라 남동해역에 영향을 미치는 지진해일의 지진원인 동해 동연부의 6개 단층대와 류큐 트렌치의 2개 단층대를 종합한 로직트리를 이용하여 고리 원자력발전소 부지에 대한 확률론적 지진해일 재해도 평가를 수행하였다. 재해도 평가에 적용된 로직트리에는 단층 거동 특성인 지진의 규모, 발생빈도, 주향각, 경사각, 경사방향, 단층변위분포와 스케일링 법칙 등에 의한 불확실성이 포함되었고, 지진해일고의 대수표준편차 및 타절범위 등 수치모의의 불확실성이 고려되었다.

지진해일 재해도 평가의 수행 과정은 먼저 각 분기로 주어지는 지진의 단층 파라미터를 이용하여 초기 파형을 구하고, 기존의 지진해일 사상에 대한 검증이 이루어진 분산보정 유한차분 수치모형을 이용하여 고리 원자력 부지 인근 해역 주요 19개 지점에 대한 지진해일고 시계열을 산출하였다. 이 시계열로부터 최대 지진해일상승고(또는 최대 하강고)를 추출하고 해일고의 대수정규분포와 타절 및 조위 결합 후, 지진의 발생빈도에 따른 포아송 분포에 따라 해일고의 연초과확률곡선, 즉 재해도 곡선을 얻은 다음, 몬테카를로 무작위 추출 기법을 이용하여 14%, 50%, 86%의 프랙타일곡선과 평균 연초과확률곡선을 도출하여 제시하였다. 최종적으로 고리 원전 부지의 각 지점에 대한 평균 연초과확률 곡선을 이용하여 부지고와 비상냉각수 취수시설이 미국 원자력 규제위원회(U.S. NRC)의 부지 평가 지침에서 규제 기준으로 제시하는 연초과확률 10-6을 만족하는지 검토하였다. 평가 결과 고리 3, 4호기 해안의 호안 지점에서 안벽의 천단고는 EL.(+)10 m로서 평균 연초과확률 10-6에 해당하는 지진해일고 EL.(+)0.97 m를 크게 상회하므로 지진해일 범람으로부터 안전한 것으로 나타났다. 한편 비상냉각수 취수구 지점에 대한 최대 수위 하강 재해도 곡선에서 평균 연초과확률을 기준으로 10-6에 해당하는 지진해일 하강고는 EL.(-)1.38 m~EL.(-)1.10 m인 반면, 비상냉각수 취수 펌프의 흡입구 표고는 EL.(-)2.0 m이므로 지진해일에 의한 수위 하강 시에도 흡입구가 공기 중에 노출되지 않는다. 또한 신고리 1, 2호기 취수구 지점에서의 연초과확률 10-6에 해당하는 지진해일 하강고는 EL.(-)1.53 m인 반면 비상냉각수 취수 펌프의 흡입구 표고는 EL.(-)2.11 m이므로 지진해일 수위 하강 시에 여유가 있는 것으로 평가되었다.